Il viaggiatore amante di tour culturali, magari annoiato dalle più comuni iniziative previste per quest’estate, potrà trovare a Trieste qualcosa di nuovo. Tre mostre, una sulla pittrice Leonor Fini, l’altra sulla comunità serbo-ortodossa, la terza su Fulvio Tomizza, attingono dal patrimonio storico cittadino per offrire una proposta espositiva inattesa.

Da luglio sino ai mesi autunnali sono aperte le rassegne “Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 1751-1914”, al castello di San Giusto e “Leonor Fini. L’Italienne de Paris”, al museo Revoltella. Nel primo caso il tema è la pittura del Novecento, attraversata, in capitolo decisivo di storia dell’arte europea, con gli occhi di un’artista indipendente; nell’altro si parte dalla monumentale chiesa di San Spiridione per raccontare la cultura e le attività degli insediamenti serbi a Trieste. Palazzo Gopcevich ricorda, invece, i dieci anni dalla scomparsa dello scrittore Fulvio Tomizza con una mostra che riunisce fotografie e manoscritti ed è affiancata da un ciclo di conferenze e visite guidate.

Sacro e profano

Al castello di San Giusto si ricordano i tre anniversari: i 140 anni dalla consacrazione della chiesa di San Spiridione, i 240 dalla prima messa celebrata a Trieste in antico slavo ecclesiastico e i 130 dai rapporti diplomatici italo-serbi. La mostra segue il filo conduttore “dell’approfondimento sulle comunità storiche di Trieste”, ha detto Massimo Greco, assessore alla Cultura, “tra le quali i serbi, oggi, sono circa diecimila”.

La storia dei serbi a Trieste ha inizio nel 1751, quando l’imperatrice Maria Teresa diede loro la possibilità di erigere una chiesa. Quattro anni dopo si celebrava la prima messa nella chiesa di San Spiridione, sul Canal Grande. Nella sezione al primo piano, sono visibili alcuni oggetti di questo edificio, che fu abbattuto per fragilità strutturali per essere ricostruito nel 1868. In mostra i reperti della prima e seconda chiesa: del Settecento è la lamina in rame dorato presente sulla facciata, la preziosa chiave in ferro, alcune icone ed evangelari. Il racconto sacro si aggiunge al profano, con testimonianze e immagini di alcune famiglie di spicco della comunità serba.

La furia italiana di Parigi

Con Leonor Fini, la pittrice che trascorse infanzia e prima giovinezza a Trieste, si torna a parlare di arte visiva. Trasferitasi all’età di vent’anni, a Milano e cinque anni dopo a Parigi, la Fini maturò gran parte della sua carriera artistica in Francia, dove morì nel 1996. Max Ernst la definì “la furia italiana di Parigi”; in molti la chiamavano “la donna gatto”, per via delle maschere che amava portare in talune occasioni mondane. Il museo Revoltella le dedica il quinto e sesto piano per una mostra che raccoglie 250 opere, provenienti da collezioni italiane, americane, francesi. Quasi unica l’occasione di ripercorrere la ricerca artistica di una pittrice che conobbe la metafisica di De Chirico e si avvicinò al surrealismo, ma che sempre scelse una via stilistica autonoma. Donna affascinante e passionale, Leonor Fini conservò nella vita come nell’arte l’aurea di una forte personalità. La sua pittura non si allontanava dal figurativo, ma riservava atmosfere misteriose e cariche di simboli. A Milano aveva lavorato con Achille Funi: a Parigi, strinse legami con Max Ernst, Paul Eluard, Georges Bataille, Henri Cartier-Bresson, Salvador Dali e André Pieyre de Mandiargues.

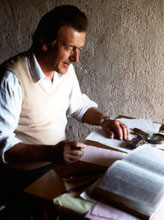

Il ricordo di Fulvio Tomizza

Allo scrittore di origine istriana, scomparso il 21 maggio 1999, il comune di Trieste, che il prossimo 15 settembre gli intitolerà una piazza, l’attuale largo Giardino, dedica la mostra di palazzo Gopcevic. Fotografie lo ritraggono al lavoro e nei suoi ambienti quotidiani, manifesti e testimonianze della sua attività e in particolare i manoscritti originali rievocano lo studio e i luoghi dell’autore di “Materada”. Il titolo della mostra, “Destino di frontiera”, allude a quello del libro –intervista del ’92: un po’ come Trieste, anche Tomizza viveva una condizione di confine tra mondi e culture diverse, oggi, forse, meglio riconciliate. La mostra segue a iniziative analoghe negli anni scorsi rivolte a Italo Svevo e Umberto Saba. “Il flusso turistico verso Trieste è in crescita”, ha detto Massimo Greco. “Oggi la città è meta di visita dei viaggiatori che vanno verso l’Istria e la Dalmazia, complice la riscoperta dell’Adriatico orientale”. Non più città periferica, Trieste accentua, con queste iniziative, una “linea di attenzione che riguarda proprio il mondo letterario triestino”, ha spiegato l’assessore.

Itinerari cittadini

Palazzo Gopcevic e museo Revoltella si possono raggiungere a piedi con facilità. Di buon passo, per circa quindici minuti di passeggiata in salita, si va anche allo storico colle di San Giusto e al castello omonimo. Il resto della cittadina offre panorami portuali e itinerari di interesse storico: il sito web della rete civica, ben strutturato, suggerisce mappe per scoprire i resti archeologici e della città medievale.

Un tour a parte è riservato alla Trieste di Svevo, che parte dalla casa natale, in via XX settembre, e attraversa i luoghi frequentati dallo scrittore, mentre un’ulteriore tappa porta al museo sveviano, in via Madonna del Mare. Dalla cattedrale di San Giusto si può, inoltre, visitare il patrimonio delle chiese cittadine, che comprende i luoghi di culto cattolico, ma anche la sinagoga di via Francesco d’Assisi, la chiesa greco-orientale di San Nicolò, la chiesa evangelica luterana di largo Panfili. Un sobrio stile romanico attende il visitatore alla basilica di San Silvestro, del secolo undicesimo, la più antica della città. (3/8/09)

Trieste in mostra

Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 1751-1914

Trieste, castello di san Giusto, piazza della Cattedrale 3 Per informazioni: www.triestecultura.

Leonor Fini. L’Italienne de Paris

Trieste, Museo Revoltella, via Diaz 2 – Per informazioni:tel, www.museorevoltella.it

Fulvio Tomizza. Destino di Frontiera

Trieste, palazzo Gopcevic, via Rossini 4 – Per informazioni: tel +39 040 6754068, www.triestecultura.it

Leggi anche: