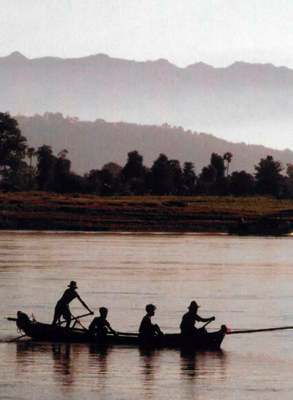

Il mio disincanto comincia da Mandalay, in questa primavera caldissima e umida che appiccica la camicia alla pelle, senza un filo di vento a increspare la superficie dell’Irrawaddy, divenuto di bronzo fuso, immobile e dorato. Mi siedo a un tavolo unto, in una sala da tè sull’Ottantesima Strada, una folla di biciclette parcheggiata davanti. Le tazzine sono sbeccate e sporche. Il cameriere le ha pulite versandoci un goccio di tè e passandoci sopra, garbatamente, un dito.

Prenderò la città di Mandalay come punto di partenza, primo passo di questo viaggio verso levante. Partirò da qui, dalla città imperiale considerata il “centro dell’universo” da re Thibaw, ultimo sovrano birmano, spodestato dal colonialismo di sua maestà britannica. Qui si trovava la sua reggia da favola, distrutta nel 1945, in un’ultima, acerrima battaglia, inglesi contro giapponesi, poco prima della disfatta totale nipponica. Oggi di quello splendore rimangono solo i ricordi e le pagine dei viaggiatori di allora. Narrazioni e racconti hanno il valore di scarna archeologia della memoria dell’ultimo mito vivente birmano, del Re dei Mille Elefanti, del Signore dell’Ombrello Bianco. Lasciata Mandalay rincorrerò sulla carta geografica nomi evocativi di quel regno: Amarapura, Sagaing, Inwa, Pagan (o Bagan, come il regime vuole si dica oggi) e quindi salirò verso l’altopiano dei principi shan passando per il Lago Inle e Taunggyi, per arrivare fino a Kengtung, centro nodale di quell’angolo bollente di mondo chiamato Triangolo d’Oro, terra di etnie ribelli, armate per desiderio di secessione o, forse più semplicemente, per sete di ricchezza, con le mani nei traffici della droga.

Da qui uscirò in Thailandia, a nord di Chiang Rai, dove è stato aperto un museo dell’oppio a beneficio dei turisti, con tanto di patetica vista sul Mekong nel punto esatto in cui si incontrano i confini di tre stati: Birmania, Thailandia e Laos, il centro geografico della terra del narcotraffico. Armato di penna e macchina fotografica, raccoglierò storie e ruberò immagini del mondo birmano che sta scomparendo. Sono istantanee dalla vita breve ormai, a volte esotiche e consolanti, che riportano una terra orientale da favola.

Ma non è così: un filtro falsa la realtà e nasconde le zone d’ombra diffondendo una luce impropria. Questo scampolo d’Oriente ancora integro è stato messo in ginocchio dalla crudeltà della dittatura, da un manipolo di militari che ha imbavagliato la democrazia. Sotto gli occhi dei visitatori si consuma un dramma quotidiano che vede affrontarsi la mitezza del popolo e la ferocia dei governanti. E una sconvolgente opposizione tra bene e male che affonda le radici nella storia della Birmania. È come se yin e yang si stessero spietatamente fronteggiando. L’ultima tragedia è iniziata nel 1962, data del colpo di stato orchestrato da un ex impiegato delle poste, il generale Ne Win. Poi, la giunta militare, dopo aver represso a raffiche di mitra le proteste studentesche del 1988, ha annullato i risultati delle libere elezioni, che davano la vittoria all’opposizione rappresentata dalla Lega nazionale per la democrazia. Il parlamento non è mai stato riunito e i golpisti si sono autoproclamati restauratori dell’ordine: State Law and Order Restoration Council, e cioè Slorc.

Alla Birmania è stato cambiato nome, e glien’è stato dato uno “meno imperialista” dell’inglese Burma: Myanmar. Ora qui, nella sala da tè, vedo due occhi a mandorla dalla pelle troppo bianca e un filo di barba lunghissimo, un anello d’oro e una camicia bianca, uscita da poco dalla lavanderia. Occhiali da sole, rigorosamente Ray-Ban, incollati alla faccia. Pantaloni stretti, taglia da ragazzo.

Questa faccia gialla è cinese. Non indossa il longyi, quella specie di gonna che portano gli uomini in Birmania, retaggio di antica memoria, tocco di eleganza anche per i maschi, obbligati a fare passi corti e svelti, fasciati nelle gambe. Il cinese sfoggia scarpe di cuoio nere e non ciabatte infradito, come tutti. E una divisa la sua, segna l’appartenenza a una tribù dalle radici recenti, quella dei nuovi ricchi, dei dollari, dei traffici leciti e meno leciti. Si imbocca di you tiao, snack cinesi fritti in un olio dal colore dubbio. Forse aspetta qualcuno e sbircia verso la porta. Scruta anche me, lo straniero.

I cinesi sono una cartina al tornasole. Si moltiplicano e proliferano là dove si possono fare affari. A Mandalay giungono sobbalzando sulla Burma Road, la strada riaperta di recente che arriva dallo Yunnan passando per Lashio. Sono apparsi gli ideogrammi nel quartiere Kywezun, sulle portiere dei taxi, perfino sui graffiti che insozzano i muri. Dai birmani i cinesi sono tollerati, li guardano con rispetto perché riescono a fare i soldi. Ed è così anche riguardo agli wa, ai kokang e agli shan, e alle altre etnie ribelli dell’est del paese, che si sono arricchite con la droga e che lavano i soldi sporchi nei commerci, investendo in alberghi e supermercati.

I nuovi ricchi gareggiano per grandiosità con banche, ministeri e istituti statali. Soldi in cemento e calcestruzzo, in barba a ogni canone estetico, anche a quelli orientali. Opere kitsch, cineserie fin troppo cinesi, con draghi e sputafuoco, con svolazzi, surplus di neon, ornamenti luminescenti esageratamente spocchiosi a fianco dell’eleganza delle case birmane di tek, criteri stilistici antichi, purtroppo snobbati. E insegne in inglese del tipo rampante con ripetizioni all’infinito di Jenny, House, Pizza, Jeans, Food, Fashion. Prestiti dalla lingua inglese per la Broadway birmana dei commerci. Il business alimenta la dittatura. La giunta militare è più che mai aggrappata al potere e sempre meno disposta a rinunciare ai privilegi. In Birmania, però, è raro vedere divise verdi nelle strade.

Niente carri armati o autoblinda, o posti di blocco. La vita quotidiana scorre normalmente, basta non parlare dei misfatti del partito unico. Come dice un proverbio locale: “Quando quattro birmani s’incontrano, puoi star certo che ci sono almeno cinque spie”. Tacere e andare avanti. Chi non ha obbedito all’imperativo del regime è stato trattato alla stregua di un cospiratore. Lo dicono le scritte sui muri: “Chiunque sia sedizioso, indisciplinato e abbia atteggiamenti negativi è nostro nemico”. La conferma viene dai terribili dossier presentati dalle associazioni internazionali e dall’Onu stessa, che accusano il governo di essere colpevole di esecuzioni sommarie, violenze contro le minoranze etniche, evacuazioni in massa della popolazione, violazione sistematica dei diritti civili e politici. I prigionieri politici in carcere sarebbero circa millequattrocento. I turisti, quando arrivano a Rangoon (chiamata Yangon da quando i militari hanno cambiato il nome di una serie di località birmane), si accalcano di fronte al fascino della pagoda Shwedagon. Ma c’è un altro luogo importante che meriterebbe di essere visto. E una villa immersa nel verde, in University Avenue, dove, dopo dieci anni di carcere, ha vissuto agli arresti domiciliari Aung San Suu Kyi, laurea in Scienze politiche a Oxford, figlia del generale Aung San, l’eroe dell’indipendenza assassinato nel luglio del 1947, un anno prima della nascita della nuova Birmania, finalmente libera dal dominio coloniale inglese e dall’occupazione giapponese. Soprannominata “la pasionaria d’Oriente”, insignita del premio Nobel per la pace nel 1991, Suu Kyi è leader della Lega nazionale per la democrazia, ultimo baluardo contro lo Slorc. In lei, la Gandhi in longyi, spera tutta la po-polazione. Nelle sue mani è il futuro di una Birmania migliore. Amitav Ghosh, uno dei maggiori scrittori indiani, ha conosciuto Aung San Suu Kyi nel 1980 a Oxford.

Niente carri armati o autoblinda, o posti di blocco. La vita quotidiana scorre normalmente, basta non parlare dei misfatti del partito unico. Come dice un proverbio locale: “Quando quattro birmani s’incontrano, puoi star certo che ci sono almeno cinque spie”. Tacere e andare avanti. Chi non ha obbedito all’imperativo del regime è stato trattato alla stregua di un cospiratore. Lo dicono le scritte sui muri: “Chiunque sia sedizioso, indisciplinato e abbia atteggiamenti negativi è nostro nemico”. La conferma viene dai terribili dossier presentati dalle associazioni internazionali e dall’Onu stessa, che accusano il governo di essere colpevole di esecuzioni sommarie, violenze contro le minoranze etniche, evacuazioni in massa della popolazione, violazione sistematica dei diritti civili e politici. I prigionieri politici in carcere sarebbero circa millequattrocento. I turisti, quando arrivano a Rangoon (chiamata Yangon da quando i militari hanno cambiato il nome di una serie di località birmane), si accalcano di fronte al fascino della pagoda Shwedagon. Ma c’è un altro luogo importante che meriterebbe di essere visto. E una villa immersa nel verde, in University Avenue, dove, dopo dieci anni di carcere, ha vissuto agli arresti domiciliari Aung San Suu Kyi, laurea in Scienze politiche a Oxford, figlia del generale Aung San, l’eroe dell’indipendenza assassinato nel luglio del 1947, un anno prima della nascita della nuova Birmania, finalmente libera dal dominio coloniale inglese e dall’occupazione giapponese. Soprannominata “la pasionaria d’Oriente”, insignita del premio Nobel per la pace nel 1991, Suu Kyi è leader della Lega nazionale per la democrazia, ultimo baluardo contro lo Slorc. In lei, la Gandhi in longyi, spera tutta la po-polazione. Nelle sue mani è il futuro di una Birmania migliore. Amitav Ghosh, uno dei maggiori scrittori indiani, ha conosciuto Aung San Suu Kyi nel 1980 a Oxford.

Mandalay la città delle quattro P

Loro, quelli della sua tribù, hanno preso interi quartieri a Mandalay, quelli nuovi, cresciuti troppo in fretta, quando una decina di anni fa la città si è aperta ai commerci. In odore di guadagni, i cinesi sono prima sbarcati in remote cittadine appena oltreconfine. Poi hanno chiamato parenti e amici. Quindi si sono spostati sempre più a sud, verso Mandalay e Rangoon, seguendo piste più fruttuose. Si dice che abbiano due passaporti: uno cinese, autentico, e un altro birmano, ma falso. Si sono mossi l’uno sulla scia dell’altro. Come li abbiamo visti fare in Europa e negli Stati Uniti. Con i soldi è arrivato il gioco d’azzardo. E poi la prostituzione a uso degli stranieri: cinesi, molti di Hong Kong, ed europei, turisti senza scrupoli disposti a sfruttare la mi- seria altrui approfittando anche di ragazze adolescenti. Come quella che ora il cinese mi sta proponendo: è in piedi e mi tende la foto di una giovinetta seminuda. Mandalay, l’irriverenza del detto popolare la etichetta come la “città delle quattro P”: pagode, preti, porci e prostitute. Forse si dovrebbe aggiungere anche P di progresso, o presunto tale. Al primo impatto la città appare esageratamente proiettata sulla via della modernizzazione, con un caos di auto, moto e biciclette che la invade. La via principale dove mi trovo è un susseguirsi di negozi, bar, sale da tè ed edifici costruiti alla rinfusa, come affastellati l’uno sull’altro, senza criterio, dove il cemento si mescola ai mattoni e al ferro dei palazzi incompiuti. Si costruisce per approssimazione progressiva, a volte a strati, a volte a fette, con facciate slanciate e strette che sembrano una quinta teatrale che nasconde il vuoto.  A volte il ritmo della diversità è interrotto da un negozio più spazioso che di sera si illumina troppo, tanto da far luce come un faro sulla strada buia percorsa dalle deboli luci dei risciò. Sono i primi segni dell’iniziativa privata. La Birmania, dopo anni di segregazione totale dal resto del mondo, ha aperto le porte al capitalismo. Dal 1996 la dittatura ha cambiato il colore della bandiera, che da rossa è diventata rosa. Sempre più sbiadita sul piano dei principi socialisti, sempre più corrotta in campo ideologico e pratico. Il dollaro, ripudiato come pericoloso germe di esterofilia, è diventato un ospite prezioso. Il regime ha dichiarato il 1996 anno del turismo e ha tappezzato le vie con cartelli del tipo: “Aiutate i viaggiatori in visita al nostro paese”. Gli investimenti stranieri e i turisti sono stati accolti a braccia aperte, come liberatori. I demoni sono divenuti angeli, dispensatori di ricchezza. Ma dei benefici hanno goduto solo i potenti, che si sono ingrassati, che si sono fatti palazzi e auto nuove, che hanno aperto conti in banche estere, che hanno investito in gioielli. Per gli altri, per i sudditi, non è cambiato nulla. Per loro la vita ha continuato a scorrere come al solito, in semplice e dignitosa povertà. E la Birmania è rimasta uno dei paesi più poveri dell’Asia. Con un reddito annuo pro capite di settecentosessantacinque dollari si trova al penultimo posto, prima dell’Afghanistan.

A volte il ritmo della diversità è interrotto da un negozio più spazioso che di sera si illumina troppo, tanto da far luce come un faro sulla strada buia percorsa dalle deboli luci dei risciò. Sono i primi segni dell’iniziativa privata. La Birmania, dopo anni di segregazione totale dal resto del mondo, ha aperto le porte al capitalismo. Dal 1996 la dittatura ha cambiato il colore della bandiera, che da rossa è diventata rosa. Sempre più sbiadita sul piano dei principi socialisti, sempre più corrotta in campo ideologico e pratico. Il dollaro, ripudiato come pericoloso germe di esterofilia, è diventato un ospite prezioso. Il regime ha dichiarato il 1996 anno del turismo e ha tappezzato le vie con cartelli del tipo: “Aiutate i viaggiatori in visita al nostro paese”. Gli investimenti stranieri e i turisti sono stati accolti a braccia aperte, come liberatori. I demoni sono divenuti angeli, dispensatori di ricchezza. Ma dei benefici hanno goduto solo i potenti, che si sono ingrassati, che si sono fatti palazzi e auto nuove, che hanno aperto conti in banche estere, che hanno investito in gioielli. Per gli altri, per i sudditi, non è cambiato nulla. Per loro la vita ha continuato a scorrere come al solito, in semplice e dignitosa povertà. E la Birmania è rimasta uno dei paesi più poveri dell’Asia. Con un reddito annuo pro capite di settecentosessantacinque dollari si trova al penultimo posto, prima dell’Afghanistan.

Nel libro reportage Estremi Orienti racconta di essere andato a trovarla in University Avenue e di essere ripartito profondamente scoraggiato: “II giorno che ho lasciato Rangoon la businessclass dell’aereo era al completo, i sedili erano occupati da uomini d’affari in giacca e cravatta. Sembrava che provenissero tutti dai centri del boom economico asiatico. Erano lì a fare affari. Ho guardato giù, verso la città che svaniva in lontananza, e mi è tornato in mente un commento che Suu Kyi aveva fatto alla fine del nostro incontro: ‘Le ho sempre detto che vinceremo, ristabiliremo la democrazia e terrò fede a questo, ma non posso prevedere quando ciò avverrà'”. “Paese del mistero dorato”, “meraviglia ammiccante”, scriveva incantato Rudyard Kipling nel 1898. La Birmania non è più così, ma una galera per tante e tanti Suu Kyi. “Nessuna terra che tu conosci potrà essere come lei”. Seduto sui gradini della lunga scalinata che sale lungo la Mandalay Hill, la collina che si erge a nord della città, leggo Lettere dall’Est. Kipling si è innamorato di questo paese.

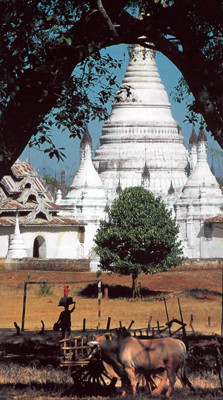

Dopo aver girato in lungo e in largo l’Oriente dichiara: “Amo i birmani con il cieco favoritismo della prima impressione. Quando morirò vorrò essere un birmano, conventi iarde di seta regale, tessute a Mandalay, attorno al mio corpo”. Cerco di immaginarmi quello che lo scrittore-viaggiatore poteva aver visto, qual era stata la fonte dell’incantesimo. Per questo ho deciso di salire fin quassù, in cima alla collina, a duecentotrenta metri di altitudine, dopo novecentonovantaquattro gradini che si percorrono a piedi scalzi. Rivedo con gli occhi di Kipling un mondo immoto e per un momento resto incantato. La pianura sottostante è un tappeto di campi di riso che vanno a infrangersi contro Pirrawaddy. La luce della sera cade con pennellate d’ambra sui contadini che rientrano a casa sopra i carri trainati dai buoi dalle lunghe corna. Oltre il fiume, si protende come un’ombra incerta che sfuma nel blu scuro l’altopiano Shan. Sulla cima della collina è stata eretta una pagoda che è un tripudio di specchietti, immagini di spiriti e infiniti Budda in tutte le posizioni. Un gruppo di monachelle vestite di rosa, con una sciarpa gialla color zafferano appoggiata sulla spalla, testa rasata, si rincorrono sull’ampio terrazzo che si affaccia sulla piana. Più che bambine sembrano figure androgine dagli occhi sfuggenti. Ridono se le guardo troppo. Forse sono un po’ troppo irriverente, ma mi accorgo che la loro curiosità è più forte della mia. Alcune mi squadrano dalla testa ai piedi e si avvicinano per fare un check-up completo del bianco venuto dall’Occidente.

Faccio il giro del terrazzo. Sul lato ovest è stata disposta una serie di poltrone a semicerchio. A fianco è stato imbandito un tavolo con un buffet di paste, bibite analcoliche e tè. Una catenella delimita l’area perché non entrino ospiti indesiderati. “Aspettiamo i vip del partito” rivela un monaco dal viso smunto che si sta affaccendando con tazze e bicchieri. “Tra poco tutti dovranno uscire, nessuno potrà starsene qui. Anche gli stranieri.” Penso a Kipling e al mio incanto che è già svanito. Sulla collina di Mandalay i turisti vengono a osservare il tramonto e si perdono nella malinconia della pianura che sprofonda nel buio. Oggi però lo spettacolo è riservato ai politici. Domani li vedrò in televisione, in divisa, seduti fianco a fianco, immobili come bambini a bocca aperta davanti allo schermo del cinema. Sono tutti rigorosamente a piedi scalzi, in omaggio alla tradizione birmana buddista secondo la quale anche i politici devono togliersi le scarpe nei luoghi sacri. Anche loro diventano gente comune nella casa del dio. Avvicino il monaco addetto al buffet; dalle sue prime parole sembra molto contento delle venuta dei politici. Insiste sulla parola money con molta deferenza, abbassando gli occhi con rispetto: “Grazie a loro possiamo mantenere il tempio, le offerte dei fedeli non basterebbero, sono sempre così poche…”. Poi mi mostra una serie di grandi pannelli che espongono le foto dell’inaugurazione del nuovo ascensore, dove i militari si stringono le mani a vicenda.

“Senza il loro contributo si dovrebbe salire a piedi.” Mandalay è il Vaticano della Birmania, un concentrato di vesti rosse e bordeaux, diecimila bonzi distribuiti in un centinaio di monasteri. Se si esclude la pagoda Shwedagon di Yangon, che vanta come reliquia otto capelli di Budda, qui ci sono i templi buddisti più importanti della Birmania. Grande è la devozione popolare alla pagoda Mahamuni, dove i fedeli, tra i fumi dell’incenso, fanno la coda per applicare una sottile foglia d’oro sulla statua di bronzo di un Budda di quattro metri. Le lamelle hanno creato un tale spessore che è ormai quasi impossibile riconoscere i tratti originali dell’Illuminato. Alla fine degli anni ottanta, dai monasteri di Mandalay era partita alla chetichella una pericolosa sfida nei confronti del regime […].

(05/04/2013)

Leggi anche: