Partimmo all’alba. Arrivammo al bus stand mentre il grande piazzale era letteralmente assediato da una folla agitata e vociante che si sbracciava attorno agli autobus per sistemare bagagli, tirare corde, accatastare bauli, passare fagotti sopra le teste, farsi largo ostinatamente. I viaggiatori negli autobus già pronti per la partenza si sporgevano dai finestrini e sputavano grossi mozzi rossastri di saliva dovuti alla masticazione del betel, cosicché il terreno era tutto cosparso di chiazze; i coolies eccitati arrivavano in corsa con i loro carichi enormi e rendevano la calca frenetica.

Era pazzesco, a fatica raggiungemmo il nostro autobus per le montagne lontane e prendemmo posto senza fretta perché era prenotato e perché il nostro bagaglio era il mio unico zaino (Fabio aveva sempre il suo minuscolo tascapane verde) e così ci godemmo in disparte quello spettacolo. Partivano per ogni dove, intere famiglie ammassavano grossi bauli di metallo che i facchini, chinandosi, prendevano sulla schiena e rizzavano ondeggiando; le famiglie erano soggetti interessanti, il padre vestito all’occidentale, una sorta di immigrato male in arnese qui invidiato dalla moltitudine di straccioni ma più di loro malinconico e impacciato con quei grossi valigioni, e i due bambini camicia e pantaloncini all’inglese, i capelli impomatati, l’aria assente.

La donna nel sari ravversato e pretenzioso, talora grosse matrone impaurite e infastidite dalla folla. Ovunque stazionavano le bancarelle, pasticcieri da strada che friggevano i dolciumi, carretti sui quali cuocevano i chapati, frittelle ripiene di verdure e spezie, polpette di soia, infinite salse a noi sconosciute. E poi venditori di coperte, borse, un bazar in piena regola che continuava in ogni vicolo adiacente, donne con ceste di frutta, ghirlande di fiori intrecciati, venditori di bracciali, di ingenue leccornie per bambini, semi e pistacchi dell’Afghanistan, ceci abbrustoliti, coca cola, mango juice, orange juice, apple juice, incensi, sciarpe e cianfrusaglie incomprensibili, cataste monumentali di cordame, e venditori di immagini sacre, manifesti foto statuette votive spilloni calendari con una moltitudine di eterei personaggi in candide vesti da vecchi saggi ottocenteschi e i Gesù, i Brahma, i Rama, i Buddha, i Vishnu, gli Shiva, gli angeli senza volto che ispirarono Maometto, guru Nanak, le mille divinità che troneggiano ovunque non escluso il cruscotto dell’autobus addobbato come un altare.

Da Pathankot sprofondata nelle piane desolate del Punjab volammo fino ai 3000 metri di Manali attraverso un mutamento totale di atmosfera, di paesaggio, di odore dell’aria, un mutamento verso il maestoso, il ridondante, il tropicale, il lussureggiante, un accrescersi di ogni cosa vivente in spirito o in materia (cos’è lo spirito e cos’è la materia? È materia la luna assopita, il fuoco che schiocca fra le braci?), un’esplosione di muschio e felci e foreste che si gettavano ebbre negli strapiombi, abeti colossali, orizzonti di cime titaniche, senso di soffocamento in strette valli dalle quali, su strade miracolose, si raggiungeva un altro passo, altri ponti sui greti dei fiumi dove la potenza dell’acqua faceva impressione, improvvise aperture di caverne dove meditavano i sadhu, camminatori tibetani i cui volti scioglievano dentro una sensazione come di pace celeste, volti antichi e scavati da mille solchi, l’inconfondibile passo di chi è avvezzo ad essere tutt’uno con la Natura, nei territori incontaminati, lontani dalla greve calura, dal caos delle città.

A metà del giorno sostammo a mangiare in una locanda costruita su un pendio dal quale si godeva un panorama offuscato lievemente dalla caligine che saliva dalle vallate, faceva caldo a quel sole maturo, l’aria cominciava a colorarsi di profumi e richiami di montagna, di spazio aperto corroborato da mille aromi portati da un vento sottile. Poi iniziarono fiabesche foreste di abeti giganti che inghiottivano il nostro minuscolo automezzo e ci sentivamo nani in mezzo a quei colossi slanciati verso il cielo, massi ciclopici ricoperti di muschio con i quali la natura aveva disegnato dei labirinti in cui ci incuneavamo insieme alla strada.

Poi la pista si fece completamente sterrata e iniziammo a salire in condizioni sempre peggiori; il bus arrancava facendo rotolare le pietre nei burroni che guardavamo con terrore dal finestrino. L’autista sudava e si sbracciava sul grosso volante anni ’50 (con i raggi doppi dei vecchi autoscontro), i ninnoli votivi sul frontespizio dondolavano mentre la musica indiana piano piano acquistava il suo posto primario nel procedere del Viaggio (c’è qualcosa nella musica di questa terra che sa di marcia ineffabile e di sconfinamento; essa dondola e dondola come i ninnoli del viandante, rovescia il ritmo come fanno gli occhi che intravedi, in essa c’è il non senso di tutta quella lontananza che ravviva e sopisce la disperazione). A volte ci sembrava tutto così pazzo ma ci scoprimmo sereni in quel volo assurdo a cui ci aveva condotti il nostro giovane sogno.

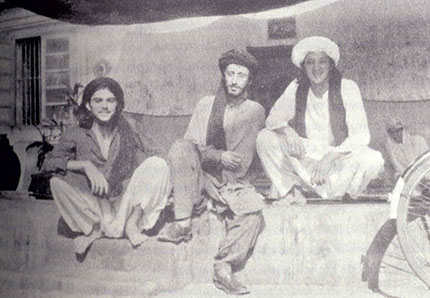

E anche l’Afghanistan ci appariva lontano, eppure solo pochi giorni ci separavano dalle forti emozioni afghane, lo sperduto deserto del Belucistan, le prime luci della Valle dell’Indo. Lì il ricordo si era fermato nei millenni, qui non c’era né passato né futuro eppure tutto era in un continuo movimento ritmato dalle folate di corvi che si levano nel cielo gravido, il gusto di cammino dondolante che danno gli schiocchi delle tabla, la vagante malinconia del flauto che strazia le corde del tuo cuore, Meraviglia dell’Estasi nella ruota che gira e gira e ti riconduce al non senso di tutte le cose (come El forse il monaco tibetano quando fa girare la sua piccola giostra votiva).

Venne presto il buio tra quelle alture e allora sembrava che dei giganti guardassero il mondo appoggiati alle loro balaustre; ora mille voci strazianti si avvinghiavano al tappeto steso dal sitar sulla nostra coscienza e l’autista gli taceva il controcanto lanciando le invocazioni di quella melodia; in un villaggio incassato in una conca tra pareti di roccia sostammo per mangiare insieme agli altri viaggiatori; i bambini, vinti e beati nel sonno, giacevano in grembo alle madri, l’autista si concedeva un pasto come si deve, i servitori portavano cibo, acqua e lanterne, l’aria si era fatta pungente e lontano si sentiva il rombo di un fiume e l’odore di resina, di muschio, era talmente intenso da inebriarci, un aroma familiare di pineta che cresceva a dismisura, ad ogni sosta lo scoprivamo più forte, più continuo.