Il treno Trans Europa Express per Odessa fila a centocinquanta orari nella luce verde della sera, scavalca fiumi color rame, scende verso il Mar Nero sul lungo piano inclinato dell’Ucraina. Lo scompartimento trema, pare indemoniato: sul tavolino è franata ogni cosa, e sulla cuccetta di sopra un tipo di centocinquanta chili russa e sussulta così paurosamente che temo precipiti anche lui. Intanto mi sono già caduti addosso il suo zaino, una pioggia di monetine e una bottiglia d’acqua minerale. Alla partenza mi ha chiesto: “Di dove sei?”. Gli ho detto “italiano”, e lui, ridendo incredulo, ha detto: “Ma che ci vieni a fare in questo paese?”.

Trans Europa Express il viaggio

Gli ho risposto con un sospiro, “La vostra è una terra meravigliosa“, ma lui si era girato su un fianco col suo corpaccione da plantigrado per piombare in un letargo istantaneo, come sotto anestesia, in una notte profondissima dei sensi. Prime stelle, hanno già il colore giallo fuoco della Provenza e della Turchia, sono così luminose che formano aureole sul vetro del finestrino, paiono le fiaccole celesti di un allucinato Van Gogh. Il gigante ucraino russa, ma per me è impossibile dormire in questa corsa folle sul filo del deragliamento. La mappa indica paesi mai sentiti, Zmerinka, Kolyma, Kotovs’k. Ma no, forse Zmerinka l’ho già sentita, ci è passato Primo Levi sul lungo treno che lo portò in Bielorussia e poi verso casa attraverso i Balcani dopo la liberazione da Auschwitz.

La motrice accelera ancora, ormai viaggia da due ore su un unico rettilineo – a est è così, dai Carpazi agli Urali niente curve ne tunnel – sembra voler compensare i pazzeschi zigzag del viaggio ininterrotto più lungo della mia vita, trentatré giorni finora, dal Mar Glaciale Artico al Mediterraneo, uno slalom gigante fuori e dentro la frontiera orientale dell’Unione europea. Odessa! La città mi chiama dopo seimila chilometri di terraferma, con quel suo nome imperioso da cantante lirica. E l’imbarcadero perfetto, il capolinea del ferry che mi porterà a Costantinopoli, che a sua volta è il terminal del treno che mi riporterà a Trieste lungo i Balcani, facendo al contrario la strada dell’Orient Express. Non sono l’unico sveglio nello scompartimento. Nell’altra cuccetta di sopra c’è un manager di Kiev che non smette di parlare al telefonino, ma tutto è coperto dal frastuono della corsa, colpi, tonfi, scossoni al limite del ribaltamento. Nel buio il macchinista cerca il mare come ipnotizzato dalla bussola inchiodata a sud-est, sfoga tutta la claustrofobia di questa landa sterminata senza approdi che è l’Altra Europa.

La notte d’estate è piena di treni a lunga percorrenza, bruchi luminosi che puntano a sud; roba da settanta, ottanta ore di viaggio, treni sovraffollati da Murmansk, Omsk, Ekaterinburg, Baku. Che avventura. Che incontri. Un pescatore di granchi giganti e floride venditrici di panna acida e mirtilli; un Rambo delle forze speciali in Cecenia diventato prete e una coppia inquilina di una sinagoga trasformata in stalla dai nazisti. Ho trovato un pastore di renne in guerra disperata con la Gazprom di Putin e uno scrittore di nome Lupo in una casa solitaria tra i laghi della profonda Carelia, a nord di Pietroburgo. Ho incrociato contrabbandieri e sommergibilisti, giovani guardiamarina appena promossi e comandanti di carrette arrugginite nei mari gelidi del Nord. Su un treno ho visto una folla di donne incollarsi alle cosce pacchi di dvd e sigarette usando lo scotch come giarrettiera, e lungo un fiume una vecchia di nome Ljuba con tre caprette al guinzaglio raccontarmi la sua Genesi del mondo. In Ucraina un branco di mafiosi ha picchiato sotto il mio naso un tassista che rifiutava di pagare il pizzo e in un ristorante in Bielorussia ho assistito al ballo scatenato di venti giovani parrucchiere, belle e felici di essere lì senza uomini.

Si crepa di caldo, il Podoi’skij Ekspress è una carretta sovietica ermeticamente sigillata per evitare spifferi, con addosso l’odore stratificato di generazioni di viaggiatori. Di conseguenza gli scompartimenti hanno la porta spalancata per catturare tutta l’aria possibile dai finestrini del corridoio,gli unici apribili. Esco in uno sventolio di tendine color caffè, il treno è in preda agli spiriti risucchiati dalla campagna circostante -rabbini galiziani, maniscalchi moldavi, squadroni di cavalleria polacca, violinisti zingari, commissari politici moscoviti e battellieri del Dnepr -, cerco di camminare dritto ma gli scossoni sono tremendi. Colpi secchi, laterali, come se un maglio colpisse il treno di fianco.

Sfioro col viso i piedi che fuoriescono a due a due dalle cuccette, piedi di donna, di bambino, di adulto, di vecchio; piedi russi e ucraini, nudi o con i calzini, tutti protesi verso l’aria, poi riesco ad aggrapparmi alla fessura del vento e a respirare a pieni polmoni. La notte è calda e profumata di erba, l’Ucraina stessa è una calda madre. Sotto la cuccetta c’è il mio vano bagagli con lo zaino e le scarpe. E tutto quello che ho. Sei chili di bagaglio, e poteva essere anche meno. Ho viaggiato su treni, corriere, traghetti, chiatte, talvolta in autostop e a piedi. In qualche occasione mi è capitato di maledire questa scelta – Rumiz, chi tè l’ha fatto fare di non viaggiare in automobile -, ma me la sono cavata sempre e sempre ho incontrato qualcuno pronto a darmi una mano.

Lo stato di bisogno mi ha fatto capire meglio la temperatura umana dei luoghi, le difficoltà sono diventate racconto e il viaggio si è fatto da sé senza bisogno che programmassi nulla. Sono partito zoppo per una recente frattura al piede destro, ho camminato penosamente per chilometri, poi ho buttato il bastone nel Mar Bianco, dopo aver incontrato un monaco sulle Isole Soloveckij, scommettendo che ce l’avrei fatta. Una storia anche questa. Grande, l’anima del popolo slavo d’Oriente. Mi bastava essere visto, col mio aspetto occidentale, mentre scendevo dal treno con la barba bianca, lo zaino e il passo claudicante, per essere preso in simpatia.

“Dove va?” mi chiedevano. “Da dove viene? Come mai non viaggia da turista? Non ha paura dei treni russi?” Mi bastava dire che ero italiano, che andavo a Istanbul e non avevo la minima paura dei russi perché la macchina dell’accoglienza si mettesse in moto. Si cominciava con un invito per un tè; poi il tè diventava una cena, e la cena diventava offerta di un letto per la notte. Monika dorme esausta nell’altro letto in basso. Nello zaino, chiuso nel vano portabagagli, qualche centinaio di rullini. Dorme sempre come un sasso, ma stavolta il sonno è di una profondità speciale. Ha lavorato per tre. Fotografa, interprete dal russo, intervistatrice; compiti che sa svolgere in simultanea. Senza di lei avrei visto meno della metà. Non avrei conosciuto la vecchia Ljuba e le sue caprette, non avrei raccolto le confidenze di un giovane russo del Nord appena uscito dal bagno penale, non mi sarei minimamente accorto che una casa privata nell’estremo Oriente della Lettonia altro non era che un ex luogo di culto ebraico, con il seminterrato ancora pieno di libri sacri dimenticati in mezzo a mozziconi di sigaretta e vetri in frantumi.

Vado verso la notte mediterranea, notte nera di Mare Nero, traversando le terre nere ucraine, e nella foresta di scambi declino come una litania tutti i toni della negritudine. Kara Deniz, Corne more, Cernozem, oci cërnye( Kara Deniz è il nome turco del Mar Nero; Come more, il nome ucraino; Cernozem significa “terra nera” in russo; oci cèrnye significa “occhi neri” in ucraino. [N.d.R.]). II buio, che meraviglia il buio dopo l’overdose di luce del Nord; e che benedizione immaginare il sole che scende in mare mentre gli osti di Odessa, Smirne e Costantinopoli, allineati sul filo della longitudine, stendono tovaglie bianche sui tavolini all’aperto e dalle finestre delle vecchie case arriva rumor di stoviglie.

Luci, profumi, praterie e torrenti hanno segnato le tappe di questo viaggio ai confini della notte, ma soprattutto gli alberi hanno punteggiato il nostro procedere verso sud. Prima le betulle, poi i tigli, poi le querce, quindi le vigne, i platani e i fichi. Non potrò mai dimenticare l’emozione dell’incontro col primo tiglio e il primo ippocastano in Estonia. Ne ho pronunciato i nomi, come quello di un amico che non vedevo da tempo. Potevo andare da sud a nord, per evitare temperature estreme e compensare con il procedere della stagione calda i rigori del Nord. Ho scelto di fare il contrario, per dilatare la latitudine con il calendario. In questo modo, invece di trenta paralleli, è come se ne avessi attraversati cinquanta, e invece di un mese ne ho vissuti tre, quelli che intercorrono tra la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate. Nevicava a Murmansk, appena un mese fa, e per resistere avevo dovuto indossare tutti i miei vestiti sovrapposti. Ora grondo di sudore come alla periferia di Calcutta. Mi rendo conto che davanti a me, in questo mese, si è dispiegato un ventaglio inimmaginabile di scenari. Laghi gelati e campi di grano, freddi albori tra le foreste e notti sensuali del Sud.

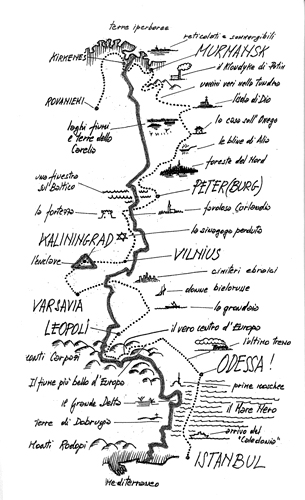

Un viaggio “verticale”, che mi ha trascinato verso il basso del mappamondo quasi per forza di gravita. Non esistono carte che contengano tutta l’Europa dal Mare Artico al Golfo della Sirte. In senso longitudinale sono sempre mappe parziali, che difficilmente vanno più a nord di Pietroburgo. Questo mi ha reso difficile non solo programmare, ma persino immaginare il viaggio. Prima della partenza le distanze mi sfuggivano. Le immense terre boreali erano troppo rimpicciolite, quelle verso il Mediterraneo esageratamente dilatate. Così ho dovuto costruirmi una carta mia, trasferendo pezzi di diversi atlanti su un’unica striscia di carta in scala uno a un milione, altra e stretta, piegata a fisarmonica. Lì ho segnato in rosso il mio itinerario possibile, lungo migliaia di verste, e accanto la Frontiera in blu, e tra le due linee era come un corteggiamento, un infinito cercarsi. Ai margini del foglio, come in un dazebao, un mare di annotazioni tratte da libri, mappe russe, notizie raccolte disordinatamente da altri viaggiatori. Dopo la partenza non vi ho aggiunto più nulla. Troppa era la concentrazione necessaria all’andare per star lì a cesellare il mio foglio.

I nomadi lo sanno: le mappe non servono a orientarsi, ma a sognare il viaggio nei mesi che precedono il distacco. Sarebbe stato un atto blasfemo aggiungere appunti di cose viste realmente alle note sulle cose sognate o immaginate. Così la mia mappa sulla Frontiera dell’Europa è diventata intoccabile, la rappresentazione di un altro fantastico viaggio. Mi ci tuffo, per rievocare quei momenti magnifici, di febbre e di paura, che segnano ogni vigilia di partenza. Mi perdo in una foresta di annotazioni. La sinagoga di Hodna, il mago di Lublino, i monumenti di Pinsk, Daugavpils e la grandezza decaduta. Leggo sul confine russo-finlandese: “Linea Mannerheim, fortificazioni immense in mezzo ai boschi”. Oppure: “Minoranze Setu, estoni di lingua, ortodosse di fede e pagane di mentalità”.

Finalmente mi assopisco, ed ecco che dopo un’ora il primo sole dardeggia tra i filari dei pioppi, indora il materasso azzurrino della rugiada sui campi. E un sole già asiatico, polveroso e caldo, color albicocca, da altopiano anatolico. Il corridoio del treno intanto si riempie di gente che restituisce in silenzio federe e lenzuola alla capovagone, un’ucraina grossa e ringhiosa di stampo proto-sovietico. Le capo-vagone che ho incontrato in Russia erano meglio: vestite come hostess, efficienti, affettuose, quasi materne. Anche i treni erano meglio, in Russia. Cessi immacolati, trine alle finestre, aerazione perfetta, samovar rimessi a nuovo. Lo sfascio si vede sempre dalle periferie degli imperi.

Ore 5.30. Rallentiamo fra case diroccate, acacie, panni stesi, non facciamo in tempo a capire che stiamo entrando a Odessa e già dobbiamo scendere. La “platform” numero 8 è piena di gente: venditrici di fragole, mirtilli e malinke, signore anziane in tailleur che offrono appartamentini sul mare – “Dacia na moria” -, scolaresche in arrivo da città mitologiche, Samara, Lugansk, Saratov, Kaliningrad. Tutta l’Altra Europa si imbottiglia qui di primo mattino, sotto la cupola della stazione, davanti ai platani secolari di Odessa – i primi del viaggio – in una magnifica luce radente, senza urlare, senza litigare, in un flusso liquido e paziente. Fame da lupi e colazione alle sei, con cavolo fritto, involtini di riso e carne inconfondibilmente turchi e pesce ripieno alla maniera ebraica con il rafano, piatto per il quale, scrisse Isaac Babel’, “vale la pena convenirsi al giudaismo”. Lo sbarco è andato a meraviglia: ho già mollato lo zaino in albergo e ho dribblato i tassisti di Odessa, i più spudorati dell’Impero nello sparare cifre.

Ho traversato il corso Puskin e via Uspenskaja, ho preso le misure della città ottocentesca, dei quartieri ad angolo retto e dei loro immensi cortili, ho incontrato gli ultimi nottambuli e i primi spazzini, fiutato profumo di caffè, sarde salate e pane caldo. In ogni isolato, qualcuno lavava i marciapiedi, Odessa intera era impegnata nella toilette. Odessa è insieme Istanbul e Lisbona, Pietroburgo e Trieste. Per strada facce slave, caucasiche, turche, centroasiatiche; bionde bellezze lentigginose e femmine mediterranee dagli occhi di sfida. Mi passa davanti un film con le comparse di quest’avventura vissuta dalle terre iperboree del Nord a quelle terribili del Minotauro. Non potevano mancare gli ebrei, da Pietroburgo in giù ho trovato segni impressionanti della loro presenza-assenza, e difatti eccoli che mi passano davanti anche qui, vanno alla spicciolata alla sinagoga di via Osipova. Li seguo, mi lasciano entrare senza controlli, mi danno uno zuccotto, poi riprendono a recitare le loro preghiere in un’adorabile confusione levantina.

Macché Est. Questo dove mi trovo è il Centro. La pancia, l’anima del Continente. E quest’anima sta tutta fuori da quell’impalcatura burocratica che si chiama Unione europea. Anche geograficamente è così: sul Tibisco, in Ucraina, ho trovato un obelisco austroungarico che segnava il baricentro di terraferma tra l’Atlantico e gli Urali, il Mediterraneo e il Mare di Barents. Già allora si sapeva che la Mitteleuropa non sta affatto nei caffè viennesi ma molto più a oriente, anche di Budapest e Varsavia. Il cuore batte qui, centinaia di chilometri oltre l’ex Cortina di ferro, tra le betulle e i grandi fiumi divaganti, in una “terra incognita” fatta di periferie dimenticate. Sulla mia carta fai-da-te non sono annotati stati-nazione, ma antiche regioni frontaliere inghiottite dalla geopolitica. Sentite che nomi. “Botnia”, dove il fondo del Baltico muore nella tundra. “Carelia”, un labirinto di fiumi tra Russia e Finlandia.

“Livonia”, coperta di laghi e abeti. Ascoltate come suona bene la parola “Curlandia”, terra di lagune e dune di sabbia battute dal vento. Cercate sull’atlante la Prussia Orientale, la Latgallia e la Masuria, vengono i brividi solo a nominarle. E che mi dite della Polesia, lo spartiacque più piatto del mondo, terra dalle cui paludi un tempo potevi scendere in barca sia sul Baltico, sia sul Mar Nero? O delle sterminate colline della Volinia? E ancora la Rutenia, la Podolia, la Bucovina: provate a fare questi nomi in un’agenzia di viaggi. Vi prenderanno per matti. Ma voi insistete, mostrate la carta geografica, dite che sono posti reali, che contengono fiumi, città, monasteri, sinagoghe, pianure e montagne. Dite che volete vedere anche la Budjak, ultima propaggine dell’Ucraina prima del Delta del Danubio, selvaggia terra di minareti in mezzo a un mare ortodosso, spazio franco di zingari e pastori. Pretendete di visitare la Bessarabia, la Dobrugia e la Tracia. Rieducate l’industria del turismo, spiegate che col petrolio alle stelle il viaggio deve ridiventare avventura e scoperta, mollare i centri rinomati, scegliere le periferie, ridiventare leggeri.

In seimila chilometri non ho incontrato un viaggio di gruppo e nemmeno un ristorante cinese. Di italiani meno che meno. Vorrà pur dire qualcosa. Dalla Norvegia in giù non ho trovato nazioni, solo un lento trascolorare che ignorava le frontiere e le loro ridicole sbarre. Polacchi in Ucraina, ebrei in Bielorussia, finlandesi in Russia e russi in Lettonia. Sulla Frontiera la gente mi spiazzava sempre, non confermava mai i cliché ed era sempre distante dai centri politici e amministrativi del suo paese. Non dicevano “Mosca ladrona”, ma poco ci mancava. Ovunque trovavo relitti delle frontiere mobili degli imperi – russo, tedesco, turco e austroungarico -, abbandonati come massi erratici in mezzo alle colline delle Prealpi. In Ucraina ho visto brillare una Madonna in cima a un ex minareto. Nei Carpazi ho trovato tombe di soldati triestini – miei conterranei – che dal 1914 al 1917 erano stati in guerra con l’Austria contro lo zar. E poi castelli di Cavalieri Teutonici in Polonia e titanici monumenti a Stalin nel cuore della campagna bielorussa. Voglia di tornare a casa? Neanche un po’. So perfettamente il motivo. Tutte le volte che sono rientrato nell’Ue in questo zigzag sulla cerniera-lampo d’Europa, ho provato spaesamento e mi sono chiesto “che ci faccio qui?”.

Varcando il confine dell’Estonia o della Polonia avevo una sensazione bruciante: a ovest l’avventura finiva, nel taccuino le annotazioni erano destinate a rarefarsi e nell’aria c’era quell’impasto inconfondibile di zuccheroso perbenismo cattolico e ossessione protestante del “fare” che avvelena il mio mondo. Ho provato fastidio immediato per il suo moralismo, la sua pulizia farmaceutica, i suoi noiosi fiorellini alle finestre, la sua immotivata presunzione di innocenza. E anche la sua convinzione di essere il cervello di uno spazio politico capace di autocontrollo, non il suo stomaco, esposto a mali di pancia di bassissima origine.

A est era meglio. Più fratellanza, comunicazione, curiosità. Paesaggi primordiali, più luoghi dell’anima. A ovest la mia Frontiera risentiva fortemente di questa vicinanza. Aveva un’anima slava, l’anima di un grande popolo che ha sofferto e amato. Su tutto l’itinerario la lingua franca è stata il russo e dire “spasiba”, grazie, ha funzionato sempre. Solo una bigliettaia ucraina, alla stazione di Uzgorod, non lontano dalla frontiera ungherese, mi ha abbaiato che non era tenuta a parlare la lingua fottuta dei suoi ex padroni, così le ho risposto imperturbabile in inglese, mandandola ancora più in bestia. Russi, ucraini, bielorussi, la differenza tra loro è stata per me come quella tra serbi e croati, nemici giurati che Miroslav Krleza ironicamente ha definito: “Lo stesso stereo di vacca diviso in due dal carro della storia”.

“Guardi questa terra, non è meravigliosa?” mi ha chiesto una sera una contadina ucraina davanti a un oceano di messi al vento. Le ho risposto: “Potrebbe nutrire tutta Europa”. Allora lei, come a se stessa: “Perché allora siamo così poveri? Perché milioni di noi emigrano? Perché c’è tanta terra incolta? Perché tante donne vanno in Italia a badare ai vostri vecchi?”. E poi, dopo un lungo silenzio: “Glielo dico io il motivo: siamo governati da banditi. E voi in Italia, li avete anche voi i banditi al potere?”. Ho evitato di rispondere. E’ stato un bagno di umanità questo viaggio a est. Mai come questa volta non sono stato io a fare il viaggio, ma le persone che ho incontrato. Come dire che è stato il viaggio a fare se stesso, ignorando i miei schemi mentali. Ha funzionato forse perche sono partito sapendo poco, e forse i viaggi che riescono meglio sono quelli che non si fa a tempo a preparare.

Quelli che si affrontano senza una zavorra di libri. In leggerezza. Portandosi dietro nient’altro che l’esperienza dei nomadismi precedenti. All’inizio pensavo di continuare fino a Cipro, sfiorando la Turchia lungo le isole greche che la chiudono a due passi dalla battigia, e magari di continuare fino ad Alessandria d’Egitto, abitata fino a ieri da greci, ebrei, italiani, francesi Ora mi accorgo di aver già visto troppo. Ho fatto il pelo all’orso russo, riempito sette taccuini di ottanta pagine, e quello che ho visto basta e avanza. Sono saturo. Sette blocnotes e un corredo di disegni, raccolti da una copertina rigida blu per fissare meglio dettagli e paesaggi nella memoria. Ho pazientemente riprodotto etichette di birre orientali, cartelli bilingui, variopinti biglietti ferroviari, mappe artiche trapezoidali Non posso andare oltre. Odessa è un terminal perfetto non so quasi mente di questo luogo, ma sento che contiene in sé tutto il viaggio compiuto. La strada del ritorno comincia qui sulla sponda del Mar Nero. Sole mediterraneo, abbiamo voglia di un tuffo per lavarci via la polvere di dieci paesi e arrivare alla spiaggia di Odessa è facilissimo.

Basta seguire la corrente dei pedoni con le borse da spiaggia. Scendo per un boschetto di acacie, supero bancarelle di pesce secco, gamberetti rosso rubino in canestri e sogliole brune appese, e mi trovo davanti al più pulito e civile spazio balneare libero mai visto in vita mia. Un popolo di duecento milioni di russi e ucraini scende al mare qui senza urtarsi, senza pavoneggiarsi, senza buttare cartacce, senza bambini urlanti o musiche a tutto volume. “È così perché i russi ricchi e arroganti sono al mare in Italia,” ride del mio stupore una donna sui settanta, ancora piena di fascino e con un vistoso bore rosso nei capelli. Mi tuffo controvento, l’acqua è poco salata e vagamente oleosa. Il sole picchia come in montagna, in due ore mi porterà sul filo dell’ustione. Al largo, molto al largo, una decina di portacontainer sembrano essersi messi già in fila per il Bosforo. Verso le undici il vento del Sud rinforza e il mare in controluce prende il colore del peltro.

Vedo da lontano che c’è agitazione sul moiette: un plotone di cormorani, tuffandosi in mare, ha segnalato un banco di sardine. Eccole, increspano la superficie come un refolo di tramontana. Tutti le hanno viste, le lenze già sibilano in quella direzione, sempre in perfetto silenzio. Sono in mezzo a gente che mi pare di aver sempre conosciuto. Mi metto a scrivere all’ombra, al tavolino di un bar. Arriva una birra cirillica imperlata di rugiada e la storia comincia. (29/10/2012)

Leggi anche;