C’è stato un tempo in cui negli ambienti colti per porre fine a una discussione o per avvalorare le proprie ragioni si tagliava corto con un “ipse dixit”, che poi voleva dire: lo ha detto Lui, e il Lui era Aristotele, che vuoi fare, contraddirlo? A quel punto ogni lingua diveniva restando muta. Un po’ la stessa cosa accadeva negli ambienti dei contadini. L’ipse dixit in questo caso erano gli almanacchi di Barbanera, il quasi monaco un po’ santone un po’ profeta, ma anche scienziato, astrologo e osservatore della natura che dal 1762 ha cominciato a pubblicare anno dopo anno una specie di abbecedario ad uso e consumo degli agricoltori. Insegnava e spiegava il lavoro del contadino al contadino. Forniva teoria e pratica per la preparazione dei terreni, la scelta delle sementi, l’osservazione della luna e del tempo per le varie seminagioni, la coltura, il trattamento delle piante, del raccolto e della conservazione dei cibi. In tempi di analfabetismo quasi generale, quella per loro era l’unica lettura, che però valeva un trattato. Generazioni di contadini sui quei “testi” hanno studiato e da lì hanno imparato a trarre maggiore profitto dal loro duro lavoro.

Dal lavoro dei campi all’astrologia

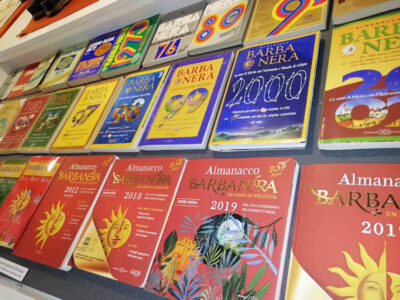

La vita di Barbanera è tutta in una nebulosa, di certo si sa che era originario di Foligno e che le sue pubblicazioni si erano moltiplicate, e a fianco a quella – fondamentale – sul lavoro dei campi ne erano nate altre che andavano parlavano di astrologia, di filosofia pratica, di proverbi… di fatto ogni campo dello scibile nelle sue pubblicazioni veniva citato. Su una delle sue prime edizioni c’era una strofa in metrica che diceva: “Il sol, la luna ed ogni sfera or misura Barbanera, per poter altrui predire, tutto quel che ha da venire”. Insomma: un successone, al punto che aveva subito un’infinità di imitazioni, nate qua e là nella Penisola, ma anche all’estero. Per la sua pubblicazione originale poteva valere quel che scrive ancora oggi la Settimana enigmistica: “La rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazioni”.

Il “marchio” Barbanera giunto sino a noi

Il lunario entrava praticamente in ogni famiglia che lo appendeva in cucina o nella stalla, dove peraltro si viveva nei lunghi mesi invernali, e veniva quotidianamente consultato per sapere le fasi lunari, ma anche per i santi del giorno e per i suggerimenti proverbiali. Dall’iniziale foglio unico, i “Barbanera” divennero opuscoli, libretti, volumi… E non entravano più solo nelle case umili; anche personaggi di censo e di cultura lo appendevano nelle loro case. Prova ne è che la copia che la Fondazione Barbanera considera giustamente un’icona era stata dell’architetto Giuseppe Piermarini, nato per l’appunto a Foligno nel 1734. L’almanacco, poi ha avuto una tal fortuna che persino l’Immaginifico Gabriele d’Annunzio diceva di averlo sul suo comodino perché in quel libro “s’aduna il fiore dei tempi e la saggezza delle nazioni”. Ora quel fior dei tempi e saggezza delle nazioni lo coltiva un editore che con coraggio e sapienza continua e incrementa quella tradizione sapienziale del Barbanera. Si tratta dell’Editoriale Campi che ha preso sede a Spello, a un tiro di schioppo da Foligno.

Spello e i tesori della tavola

E sempre “alla Barbanera” la società editoriale Campi, oltre alle pubblicazioni in proprio, fornisce chiavi-in-mano a giornali italiani ed esteri alcune seguitissime rubriche. Da visitare la sede di Spello dove vi è allestito anche un’interessante raccolta legata a Barbanera e dintorni. A giorni andrà in edicola l’almanacco e il calendario del 2014 e c’è da stare certi che si perpetuerà il meritato, magico, secolare successo. Il visitatore che andrà a rendere omaggio Casa di Barbanera non mancherà di andare a cercare anche altre straordinarietà di Spello e Foligno. Sia quelle della buona tavola condite per esempio con l’ “oro” umbro, l’olio giovane che in queste settimane è particolarmente smeraldino e profumato come lo produce, per esempio, l’Azienda agraria Hispellum di Spoleto. E come quello di un altrettanto bravo produttore che il ristorante Lemura di Foligno mette in tavola. Prima o dopo la gastronomia, non dimenticare di visitare la magica Spello, patria d’origine delle infiorate, con la speciale cappella Baglioni dove il Pinturicchio ha dato il meglio di sé, e poi nel palazzo municipale il “Fondo Antico” dove in uno straordinario arredo a boiserie vi sono conservati 4000 antichi volumi. Sempre nel palazzo comunale da vedere la lapide con il noto Rescritto Costantiniano.

Vivere secondo natura

In un vecchio opificio rurale, già adibito all’allevamento dei bachi da seta e poi come trattamento ed essiccatoio delle foglie di tabacco; ora, magistralmente e rispettosamente adattato, vi nascono tutte le pubblicazioni con marchio Barbanera.

L’edificio è circondato da orti e giardini, coltivati secondo i più rigorosi dettami naturalistici. A presiedere i lavori, il giardiniere Mauro che ha condiviso totalmente la filosofia dell’Editore Campi. Il quale questa filosofia del vivere secondo natura la propaga con un gran numero di pubblicazioni che si rivolgono a varie tipologie di lettori. Proprio come andava facendo il Barbanera a partire da due secoli e mezzo fa. Per festeggiare adeguatamente questi 251 anni dall’uscita del primo almanacco, la Fondazione Barbanera 1762 ha messo a punto una mostra che dal 26 al 29 settembre scorso che ha fatto convergere a Foligno molti buongustai d’Italia e non solo.

Filosofia e saggezza delle cose buone

“Barbanera dei cibi felici”, questo il titolo della manifestazione che ha messo in vetrina le tipicità locali umbre che hanno accettato di sposare la filosofia del Barbanera. Palazzo Brunetti-Candiotti, infatti, si è trasformato in una grande bottega dove era possibile assaggiare le eccellenze enogastronomiche umbre. Ma insieme alla pratica anche un po’ di intelligente teoria della quale si è occupato Massimo Montanari, docente e grande esperto della storia dell’alimentazione che tra l’altro ha dottamente spiegato del processo messo a punto dalla sapienza popolare della diversificazione delle piante, così da prolungare il periodo del raccolto, e di conseguenza la conservazione, altro tema che in passato aveva la sua grande importanza. Uscendo dalla seguitissima conferenza, i visitatori potevano vedere delle clip sui lavori nei campi nelle varie stagioni e alcuni artistici cartelloni a forma di nuvole e di totem dove era stata scritta la sapienza proverbiale alla maniera di Barbanera.

Leggi anche: