Tutti quei segni, che vanno dal semplice punto all’ “at” commerciale (inglese) che in Italia da qualche anno chiamiamo “chiocciola” e che danno senso e ritmo al susseguirsi dei segni altri, le parole, sono stati lo spunto vincente che ha convinto l’Unesco ad assegnare a Torino la leadership mondiale per i libri. Capitale Mondiale, per un anno, dall’aprile 2006 all’aprile 2007, in collaborazione con Roma.

Storici “compleanni” letterari

I segni, dunque, insieme ad un’altra “idea formidabile”, quella del “Grand Re-Tour”, il tour sette-ottocentesco di formazione (alla Goethe, alla Stendhal) ri-visto come “salita al nord”, da Palermo a Torino e fino a Monaco di Baviera.

Per la verità, questo Grand Tour alla rovescia è già, da tempo, il leit motiv dell’intellighenzia “sudista”, costretta, non per “divertissement” ad emigrare verso nord. Insomma, un reality “realista”. Ma, nella finzione letteraria, l’idea è di grande fascino.

Perché da aprile ad aprile? Quasi elementare (Watson): perché l’Unesco, dovendo scegliere due personaggi letterari universali, ha optato per Otello e Don Chisciotte, nelle sembianze dei loro inventori e il 23 aprile è curiosamente l’anniversario della nascita di William Shakespeare (1564) e della morte di Miguel de Cervantes (1616).

Data fausta, dunque. Simbolica e onirica. Torino ci sta giocando dall’aprile 2006 quando, a poche settimane dall’Olimpiade, ha iniziato quest’avventura con entusiasmo. Per esempio, con due memorabili notti bianche di grande successo: una con letture chiamata “Bookstock” perché i partecipanti erano sdraiati nell’atrio del palazzo del ghiaccio dentro sacchi a pelo (Woodstock e i suoi raduni hippy, il riferimento semiletterario) ad ascoltare Baricco&Co; l’altra di musica e testi, chiamata “Volumi all’idrogeno” (“Jukebox all’idrogeno”, il manifesto beat psichedelico di Allen Ginsberg, l’allusione). E con una straordinaria partecipazione ad un programma culturale basato sul libro, che coinvolge biblioteche, librerie, case editrici, teatri, musei e gallerie, scuole di scrittura, premi letterari, fondazioni, compagnie teatrali e di danza, associazioni culturali.

Lo “spettacolo” dei libri

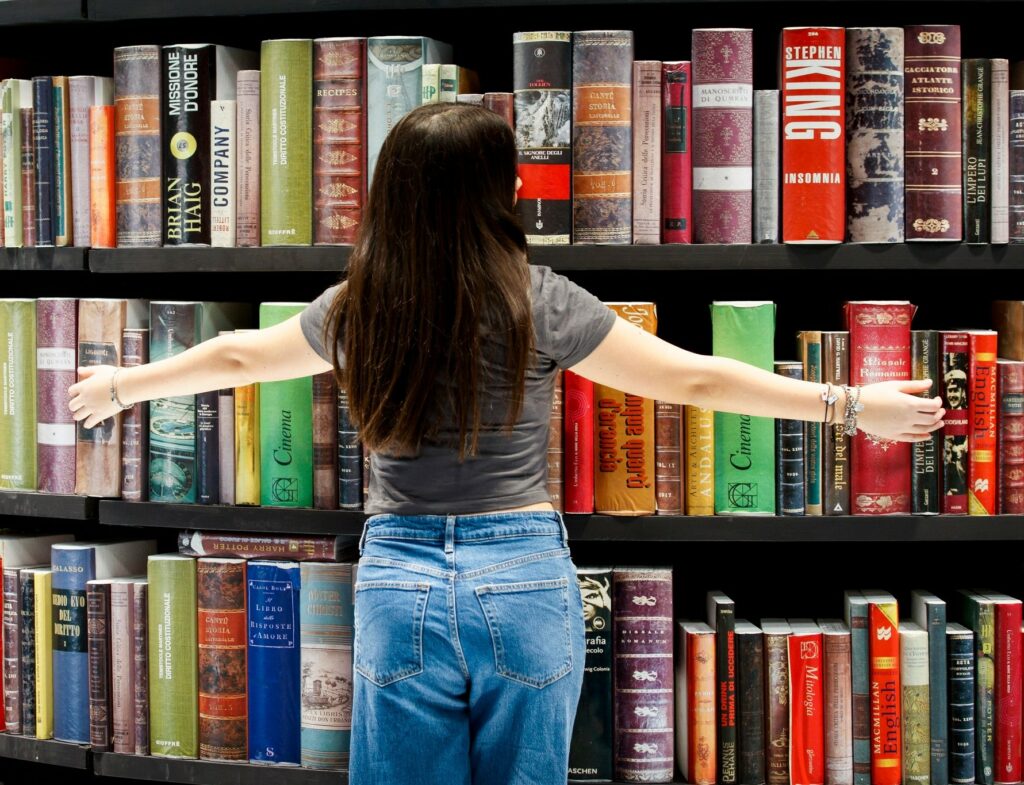

Il libro non più come oggetto, ma il libro come evento (qualcuno lo dice veramente bene: la parola che esce dal libro e si fa agorà) sulla scia di quel che si è fatto nelle varie edizioni della Fiera del Libro, con la premiata ditta di timonieri Rolando Picchioni-Ernesto Ferrero.

Spettacolarizzare il libro vuol dire fare marketing letterario. Vuol dire invogliare all’acquisto e alla lettura con lo “specchietto” di personaggi dello spettacolo, dello star system, dell’establishment o addirittura del gossip, più o meno colto. Vuol dire abbattere il muro di prevenzione che spesso la carta stampata suscita, in quanto “slow” in un mondo di oggetti “fast”.

Torino, dunque. Con il “Look of the City” giallo delle recenti Universiadi, banner sul libro, vasi porta-shangai (aste disposte alla rinfusa, in diagonale, come nell’omonimo gioco) le scritte luminose sugli shanghai giganti e i gigatotem. Esaurito, nei mesi scorsi, un programma che ha visto passare dalla Mole il “gotha” letterario internazionale, come Saramago, Coetzee, Soyinka, Gordimer, Grass, Naipaul, Rushdie, Walcott, Hillman, si appresta, in questo inizio di primavera 2007, a portare l’opera a compimento.

Ecco dunque il ‘programma illustrato’: un po’ di quel che è stato, un po’ di quel che resta.

Il linguaggio dei segni

Le dieci circoscrizioni della città hanno adottato un segno, diventando così lo spazio designato a discuterne. Ad ogni segno corrisponde una serie di temi, da affrontare in reading, mostre, incontri. Ogni segno è anche un messaggio interpretabile, un segnale che induce uno stato psicologico.

Così il punto interrogativo ha propiziato le “Domande al Male” (autunno), mentre i due punti (significato: spiegazione) hanno introdotto le lezioni dei “Nove Maestri” sui temi al centro del dibattito contemporaneo (Carlo Ginzburg sulla Storia, James Hillman sulla psicanalisi, Peter Singer sulla bioetica). La virgola, quale segno di unione tra eguali, ha presentato le fiabe multiculturali “Tutti i libri portano al mare”, di cui rimane come appuntamento significativo “Tante storie sul Po” (letteralmente, sul fiume).

I punti di sospensione, che rappresentano l’incontro, hanno mostrato poesia e musica insieme nel “Festival dell’Oralità popolare”, mentre il punto esclamativo ha portato a

“Il Novecento attraverso gli slogan”. La parentesi, come fuga dall’ordinario, “La parola e il suo ritratto”, volti e versi dei grandi poeti. Le virgolette hanno parlato di slang, gerghi e neologismi, mentre la @ di scrittura virtuale.

Interessante? Stimolante? Di più. Segni irrilevanti, negletti, da tutti usati senza neanche notarli, assurgono a capofila di stati d’animo, di grandi questioni, di modi di dire, di angoli visuali. Sono, per così dire, interpunzioni tra razionalità e psiche.

Grand re-Tour

E’ ancora di più di un colpo mediatico. Se il “Grand Tour” (Voyage d’Italie, Italienische Reise) ha dominato e affascinato per due secoli l’intellighenzia europea, ridando all’Italia un ruolo centrale nell’utopia del “paese dei sogni”, oltre a cospicui vantaggi turistici, il Re-tour è un’operazione alla rovescia, fatta per indagare che cos’è l’Italia di oggi. In senso intellettuale, per determinare il contributo italiano alla cultura dell’oggi. Con incontri, dibattiti, mostre che da Palermo, Siracusa, Catania hanno risalito la penisola attraverso Lecce, Napoli, Roma, Urbino, Bologna, Venezia, Genova.

E poi Parma, Firenze, Milano, Lago d’Orta, Torino, per arrivare a Monaco, Vienna, Weimar, in omaggio al più celebre dei “granturisti”, Goethe.

Il quale, a Roma, nel 1788, scriveva: “Posso dire che in queste ultime otto settimane ho goduto la più alta felicità della mia vita e che ora conosco perlomeno il grado massimo, sul quale potrò misurare d’ora in poi il termometro della mia esistenza”.

Le pagine dei grandi autori del passato sono il canovaccio per dialogare con quelli di oggi, magari per capire che quel patrimonio di crediti accumulati è stato disperso, che l’Italia non è più “idealità”, in un mondo policentrico.

Come si è svolto e si svolgerà ancora per qualche mese questo complicato evento?

Ad ogni tappa c’è una tavola rotonda che analizza con intellettuali, artisti e pubblico, passato e futuro della località. Tenendo presente il “genius loci”. Qualche esempio?

A Genova si è parlato di antiche e nuove migrazioni; a Urbino di città ideale e periferie; a Bologna di distretti europei della creatività.

Quel che resta è comunque appetitoso: in marzo, a Parma: “Il gusto come cibo, il gusto come arte”; a Firenze, “Viaggiatori inglesi e francesi da fine Seicento a inizio Ottocento”; a Torino, “I grandi libri della dignità dell’uomo, dalle utopie settecentesche a Primo Levi”. Per finire, ad aprile, a Milano con “Il viaggio in Italia, oggi” e a Orta San Giulio in giugno con “Il paesaggio italiano fra Natura e invenzione”.

Ma non è finita. In ogni città giovani videomaker catturano volti e situazioni, mentre scrittori locali e non li raccontano a parole e musicisti a suoni. Cultura materiale e antropologia umana disegnano un “Paesaggio umano” inedito, un caleidoscopio “on the road e on line”, che servirà a definire che cos’è l’Italia odierna con la stessa profondità delle inchieste tv di Mario Soldati o del “Viaggio in Italia” di Guido Piovene (1957). Lavoro non avulso dal contesto, visto che i viaggiatori del Grand Tour erano affascinati non solo dai monumenti, dalle “rovine”, ma anche dai volti, dai personaggi, dai mestieri, dai profumi, dai suoni italiani. A margine, in ogni città, un convegno socio-economico, sostenuto dal Gruppo UniCredit e coordinato dal sociologo Aldo Bonomi, cerca di comprendere come le città mutano secondo i flussi di globalizzazione e cosa si inventano per “cavalcare l’onda”. Così come i concerti del pianista emergente Gianluca Cascioli, che propone pagine di Liszt sull’Italia, accompagnano il tour.

Atrium, palestra per confronti

Poi c’è Atrium Torino. Riallestito dopo la scorpacciata olimpica (architetto Paolo Maldotti, “visual” creati da Ugo Nespolo) è diviso in dieci aree, con scaffali, spazi per la lettura, computer, totem, opere d’arte (“Il nuovo viaggio”, di Luigi Stoisa) libri (si possono anche ascoltare, dentro una campana acustica) oltre a informazioni e programmi per Torino Capitale Mondiale del Libro. Inoltre, c’è un fitto cartellone di incontri con autori, letture, laboratori, mostre, proiezioni, musica.

Per esempio, con film, letture da autori di tutto il mondo, installazioni video, conversazioni letterarie, brani musicali, si possono conoscere i centri toccati dal Grand re-tour; oppure approfondire la possibile declinazione di “blog, hyper, search, move”.

O, ancora, ascoltare i percorsi degli “Scrittori in viaggio”, conversazioni a tema.

Fra gli incontri ancora “available”: “Ritratti del ‘900, Giovanni Arpino”; “Città del Noir, Liegi”; “Città nel cinema”, Torino, Milano, Firenze; “Ritratti di città: Alessandria d’Egitto, Colonia”; “Ritratto di Salgari”; “Tangoletture” la Biblioteca labirintica di Borges.

La Cavallerizza Reale ospita quella grande invenzione del “Pugilato Letterario”, studiato dalla Scuola Holden di Baricco. A fine marzo, Paolo Paron contro Angelo Branduardi, su “Il Signore degli Anelli” di Tolkien.

Coinvolte le Biblioteche Civiche. Per esempio, a Villa Amoretti “Letture impossibili” e “Racconti golosi”.

Festa del libro anche in provincia

L’anno del libro è anche spalmato sul territorio. C’è stata Biella (“Question Mark”, sulle grandi domande della vita, Fondazione Pistoletto); Racconigi e Saluzzo, Venaria Reale, Rivoli, Novara, Vercelli. E c’è Chivasso, con il suo Festival Internazionale di Letteratura (fine marzo, dedicato a Primo Levi).

En passant, c’è da notare che si è provveduto a ricordare quattro scrittori piemontesi di respiro europeo: Giuseppe Giacosa (commediografo e librettista di Puccini per Bohème, Tosca, Butterfly, centenario della morte); Mario Soldati (centenario della nascita); Lalla Romano (centenario della nascita); Primo Levi (vent’anni dalla morte, l’autore italiano più tradotto al mondo).

Nello stesso ambito va collocato anche il lungo festeggiamento per i venticinque anni del Premio Grinzane Cavour, un’anomalia nel mondo dei premi letterari. Non per la durata, per la formula, che prevede il coinvolgimento di una giuria di critici e di una giuria di studenti di scuole superiori italiane e di licei e università italiani all’estero.

Il Grinzane, che prende il nome dal castello langarolo di Cavour, dove avvengono le premiazioni, è in realtà una macchina complessa, una multinazionale della lettura, vero interprete del termine “glocal”. Ha, infatti, venticinque iniziative collaterali, che valorizzano il territorio langarolo-astigiano (Parco Culturale) oltre a Torino; ma spaziano dal Sudamerica a San Pietroburgo, coinvolgendo circa trecentomila giovani lettori. Giuliano Soria, fondatore e patron, che ha appena portato a Torino le voci dell’Africa, sulle tracce di Nadine Gordimer, può dirsi soddisfatto del 2006, per l’arrivo a Torino di Salman Rushdie, Rigoberta Menchù, Derek Walcott.

Dopo un anno da “Capitale”, ecco la “Fiera del Libro”

Giunge quest’anno alla ventesima edizione (10-14 maggio).

Festeggia con un bookstock (rave letterario, Palaisozaki, 9 maggio) coordinato da Umberto Eco, che si annuncia memorabile.

E poi con un tema, “i confini”, che sarà declinato in vario modo, “as usual”.

Dalle città-confine, come Trieste e Istanbul, alle periferie, nei casi di Londra, Parigi, Napoli. Dai confini Occidente-Cindia (Cina e India) ai confini etici nel business; dai confini “non luoghi” di Marc Augé a quelli micro-macro, cristianesimo-islam, realtà-virtuale. Un “baillame” di incontri, reading, spettacoli, discussioni, lezioni, confronti che avrà nel paese ospite, la Lituania e nella seconda edizione di Lingua Madre, altrettanti punti forti. Quest’ultima è un’iniziativa per far conoscere le parole nascoste, le letterature sconosciute del mondo. Ci saranno il cileno Antonio Skàrmeta (quello del “Postino”) il maori Whiti Himaera, il nativo canadese Tomson Highway, l’aborigena australiana Alexis Wright.

Intanto, è partito un progetto più ambizioso ancora (e stabile): un palazzo dedicato alla lettura, un “reading center”, come si dice ora. Dallo scorso autunno, nel bellissimo Palazzo Graneri (palazzo storico, ex sede del Circolo degli Artisti, via Bogino 9) è “sogno applicato”: al mattino letture per bambini e ragazzi, al pomeriggio per anziani, alla sera per tutti gli altri. Una macchina da racconto che rischia di affascinare molti, facendo perdere la concentrazione sulla “missione produttiva” della “macchina Torino”. A meno che si prenda per buono che per produrre bisogna prima leggere. O, ancora di più, il rivoluzionario “leggere è già produrre”.

Curiosità finali: “Bookcumprà”, giovani extracomunitari che vendono libri per le strade; “Bookcrossing” nei circoli Arci; la Regione Piemonte che regala un libro (“Gocce di voce”, sette scrittori per l’infanzia) a ogni nuovo nato piemontese del 2007.

L’iniziativa si chiama “Nati per leggere”. Appunto.