È proprio vero, gli effetti del boom economico e del “miracolo” italiano degli anni Sessanta non finiscono mai di stupire. Neppure oggi, mezzo secolo dopo. E non solo, ovviamente, per le dimensioni del fenomeno e la grandezza dei suoi risultati materiali e non; ma anche per l’incredibile scia di microstorie, geni oscuri, personaggi misconosciuti, piccoli atti di intuizione, di capacità, di tenacia, di solerzia. A volte di vero e proprio eroismo che quella stagione si è lasciata alle spalle. In Italia e nel mondo.

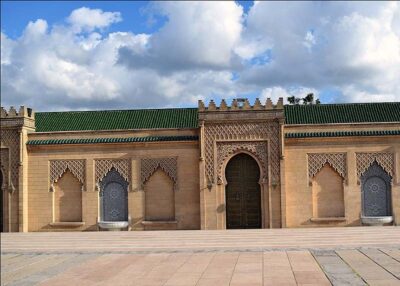

Una delle testimonianze di quest’epopea, una delle tante, passa ogni giorno sotto gli occhi di migliaia di visitatori, turisti e pellegrini. Si trova nella capitale del Royaume du Maroc, Rabat: è il Mausoleo di Mohamed V, il padre del Marocco moderno. Qui sono sepolti il re alauita scomparso nel 1964 (e che nel 1956 “pilotò” il difficile passaggio del paese da colonia francese all’indipendenza; unico, tra i sovrani nordafricani dell’epoca, a non rimetterci la corona) e i suoi due figli, Hassan II (suo successore, morto nel 1999) e Abdallah.

Marmi di Carrara e Rapolano

Pochi, quasi nessuno, o forse solo i diretti interessati sanno. Questo grandioso monumento funebre in marmo e travertino è stato interamente costruito da mani italiane. Progettato dall’architetto vietnamita Vo Toan in stile ispano-moresco, biancheggiante e solenne, si eleva sulla collina più alta della città sullo sfondo di una spettacolare spianata. I materiali italiani impiegati provengono dal cuore della penisola: le cave di Carrara e quelle di Serre di Rapolano, piccolo centro della provincia di Siena.

E intendiamoci: quando si parla di materiali non ci si riferisce alla semplice pietra grezza, ma alle migliaia di pezzi già intagliati, torniti, rifiniti uno ad uno dagli abili scalpellini toscani.

Pezzi che, come le tessere di un gigantesco puzzle, sono stati imballati, imbarcati sulle navi e, infine, rimontati da altrettanto abili artigiani (anche loro dei nostri). Artigiani che hanno ricostituito guglie, greche, ornati e tutto l’apparato architettonico e decorativo del grande mausoleo dedicato all’amatissimo monarca.

Un momento storico irripetibile

Il complesso del Mausoleo, con la vicina moschea di Hassan e il suo minareto, costituisce la più importante attrazione turistica della capitale.

La storia di quest’avventura è tuttora un racconto appassionante, che ci riporta indietro a tempi in cui l’elettronica e la telematica non esistevano e quindi tutto, dal disegno tecnico alla contabilità, veniva fatto a mano. Anche questo, se visto con gli occhi di adesso, appare un ennesimo, piccolo miracolo. Si tratta della testimonianza di un momento storico irripetibile: quello a cavalcioni tra il declinante artigianato e il nascente sistema industriale.

Aziende italiane degli anni del “boom economico”

Ce lo racconta un “reduce” di quegli anni, Guido Mencarelli, all’epoca giovane perito edile alle dipendenze della ditta Dei come dirigente dell’ufficio tecnico e oggi baldo settantenne. Fu lui che si vide attribuita dall’oggi al domani, per ordine del “capo”, il riverito ingegner Dei, la responsabilità della fabbricazione dei travertini ordinati dalla corte del Marocco, tramite una catena di appalti partita da Roma, transitata da Carrara e finita all’impresa di Serre di Rapolano.

“Il monumento è costituito in realtà da tre edifici: il mausoleo reale vero e proprio – ricorda Mencarelli – e il museo, all’interno del quale sono stati sistemati i manufatti, le opere d’arte, gli oggetti di artigianato che ripercorrono la storia della cultura e del costume marocchini, e una moschea.

Tutto fu costruito tra il 1965 e il 1970: una struttura di cemento armato interamente rivestita con pietra italiana e con direzione dei lavori italiana. Il contratto di appalto fu firmato a Casablanca nel 1964 da un’impresa romana, la Liscia. L’inaugurazione avvenne nel 1971. Si tratta di un’opera maestosa, realizzata da più di quattrocento artigiani che rivestirono interamente un enorme monoblocco di calcestruzzo eretto sulla sommità del colle. Di fuori, il mausoleo appare come un magnifico padiglione bianco coronato dalle caratteristiche tegole verdi. All’interno una sala stupendamente decorata in oro zecchino, davvero impressionante per solennità e istoriata con ogni tipo di marmo. E al centro, la pietra tombale in onice bianco appoggiata su un blocco di granito lucido come uno specchio”.

Monumento a gloria degli Alauiti

All’epoca, aggiunge il signor Guido, ovviamente non c’erano le tombe dei due figli del re. Ma anche quando il cantiere era ancora in corso e quindi non si aveva un’idea esatta, se non dalla visione dei progetti, di cosa sarebbe venuto fuori da quell’impresa, si avvertiva che le aspettative del governo e della gente comune verso quel monumento erano palpabili. Aspettative, aggiungiamo noi, più che comprensibili, visto il grande attaccamento della popolazione alla casa regnante, sul trono dal 1670 e il sentimento generale, diffuso all’epoca anche tra le personalità politiche di ogni orientamento ideologico, che avvertiva la dinastia come “genuinamente” marocchina.

Pure il luogo prescelto, del resto, era altamente significativo: sulla cima del rilievo più alto della città, nella spianata di Yacoub al-Mansour, di fronte alla celebre Torre di Hassan e accanto alle rovine di quella Moschea di Hassan che, quando fu concepita nel XII secolo, avrebbe dovuto diventare l’edificio sacro più grande dell’Islam. La veduta è impressionante da ogni lato, con lo sguardo che abbraccia buona parte della città vecchia e tutta quella nuova, dall’altro lato del Bou Regreg, il fiume che taglia Rabat. Lo scopo era chiaro: glorificare la memoria del re defunto e lasciare un segno architettonico importante, con quello che era stato pensato come il “capolavoro” degli Alauiti.

Pezzi ad incastro, perfetti al millimetro

Per questo come architetto fu prescelto Vo Toan, docente di architettura all’università di Rabat e perfetto conoscitore di quello stile ispanico-moresco che incarnava l’ideale estetico della dinastia. “Aldilà dell’apparente bizzarria di scegliere un progettista vietnamita per la costruzione di un edificio ‘puramente’ marocchino – racconta ancora Guido Mencarelli – ci accorgemmo subito che si trattava di un progetto modernissimo, basato anche su concetti rigorosi di economia dei materiali e di modularità costruttiva.

L’intero rivestimento era stato ideato infatti come un incastro di pezzi seriali, tutti uguali tra loro. Cinque tipi in tutto. Pezzi che quindi, una volta realizzati, avrebbero potuto essere messi in opera facilmente, senza possibilità di errore. E che, proprio grazie al sistema di incastri, sarebbero stati autoportanti, capaci cioè di sostenersi da soli, senza gravare sulla struttura. Un sistema stupefacente che stupì noi per primi per semplicità ed efficacia”.

Fu così che, un poco alla volta, tra il 1966 e il 1969 ottantasei autotreni carichi di lastre di travertino di Rapolano già pronte e intagliate secondo i disegni venuti dal Marocco, presero la via di Marina di Carrara, dove furono imbarcati alla volta di Casablanca. E qui rimessi sui camion e portati a Rabat per essere montati. Per il solo mausoleo furono necessari ottocento pannelli.

Un lavoro serio e appassionato

“Il momento più difficile? Quello in cui dal Marocco arrivarono i disegni originali che illustravano al millimetro forma e dimensioni di ogni pannello. Dal disegno bisognava ricavare gli stampi che avrebbero guidato gli operai nel lavoro di intaglio. Un lavoro difficile, costoso, faticoso. All’epoca – ricorda Mencarelli – si lavorava la pietra ancora a mano, anche se utilizzando martellini pneumatici ad aria compressa. Quindi occorreva, per ogni tipo di “pezzo” richiesto, valutare il tempo e di conseguenza il costo, che sarebbe stato necessario per realizzarne uno.

Dopodiché si sarebbe passati a valutare le economie di scala per ricavare sia il prezzo da richiedere, sia i tempi di consegna.

Un’impresa impegnativa, anche considerando che in quegli anni l’industria del travertino era in pieno boom e nei soli cantieri di Serre di Rapolano lavoravano mille e duecento persone, centocinquanta delle quali per la sola ditta Dei”. Nel difficile compito, Guido Mencarelli era affiancato da Fernando Paletti, classe 1916, capo degli operai. Un tipo in grado di valutare già a occhio quanto ci sarebbe voluto a intagliare un singolo pannello (“ricordo ancora – dice Guido – che per realizzare l’impostazione dell’arco un lavoratore ci metteva cinque giorni”). Alla fine, però, tutto filò per il meglio. Nessun contrattempo, nessun imprevisto, nessuna contestazione. Anzi, al termine dei lavori giunse dalla casa reale marocchina un encomio per la precisione, la puntualità, l’accuratezza dei lavori.

Nessun documento, solo la memoria

Molti anni dopo Guido Mencarelli è voluto andare a vedere di persona quell’opera che mille volte aveva rimirato sui disegni dell’architetto vietnamita dal buffo cognome: “Un atto dovuto a me stesso”, dice. Con un solo rimpianto: che di quell’impresa ciclopica non sia rimasta traccia sulla carta. Tutto perduto: planimetrie, schede di lavorazione, corrispondenza, contabilità. Tutto al macero.

“Che peccato”, sospira oggi. “Mi ricordo ancora la carta intestata del reale ministero dei lavori pubblici del Marocco. Ma che vuoi farci – aggiunge – quelli erano gli anni Sessanta, si pensava a lavorare e delle scartoffie ci importava poco. Finito un lavoro, già ci si concentrava sul successivo”.

Così va il mondo. Del resto, si sa: è difficile che dei miracoli rimangano prove tangibili, aldilà degli effetti dei miracoli stessi.