Seguendo Ruskin, si potrebbe dare tutta la colpa alla velocità. Il poeta inglese era assai contrario alle nuove velocità di trasporto e ce l’aveva specialmente con i turisti moderni e la loro cronica disattenzione.

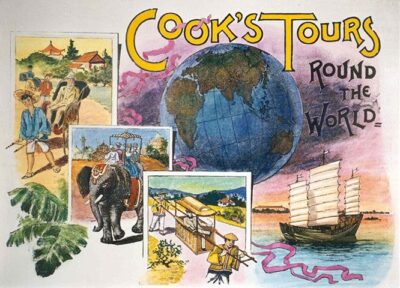

Siamo nel periodo subito posteriore al primo viaggio in treno di Thomas Cook (1862) – viaggio che rivoluzionò la storia delle escursioni turistiche – quando Ruskin pronunciò queste parole: “Nessun spostamento a centocinquanta chilometri l’ora ci renderà di un solo briciolo più forti, più felici o più saggi.

Nel mondo sono sempre esistite più cose di quante gli uomini riuscissero a vedere, per quanto lentamente essi camminassero, e certo non le vedranno meglio andando più veloci. A contare realmente sono la vista e il pensiero, non la velocità. La corsa rapida non giova al proiettile; e il passo lento non nuoce di sicuro all’uomo, poiché, se è veramente tale, la sua gloria non starà nell’andare, ma nell’essere”.

Viaggiatore “pacco”

Come la fabbrica e il sobborgo, così il treno era una componente dell’apparato della rivoluzione industriale; e se la fabbrica accelerava la produzione, il treno sveltiva la distribuzione delle merci e quindi anche quella dei viaggiatori. Ma il progresso portò con sé anche la trascendenza del tempo, dello spazio e della stessa natura, prima per il tramite del treno, poi dell’automobile, dell’aereo e delle comunicazioni elettroniche.

Il corpo umano veniva reciso dal mondo organico. Perdeva la percezione sensoriale della natura. Veniva alienato.

Nel suo brillante saggio “Storia dei viaggi in ferrovia”, Wolfgang Schivelbusch esplora i modi in cui il treno mutò le percezioni dei passeggeri: “La velocità e la linearità matematica con la quale (la ferrovia) sfreccia attraverso il paesaggio, sconvolgono l’ultimo rapporto tra viaggiatore e spazio percorso. Il treno era vissuto come un proiettile e il viaggio in treno come uno sparo attraverso il paesaggio […] con la conseguente perdita di tutti i sensi indistintamente. […] Il viaggiatore che siede in questo proiettile cessa di essere un viaggiatore e, come dice un topos del secolo, diventa un pacco”.

Protesi meccaniche veloci

La velocità non rendeva il viaggio più interessante bensì più monotono; così come il sobborgo, il treno poneva chi lo abitava in una sorta di limbo spaziale. In treno si cominciò a leggere, a dormire, a lavorare a maglia, a lamentarsi per la noia.

Oggi, tutto ciò, è stato per lo più sostituito dall’automobile, che in un certo senso è divenuta protesica e, anche se di solito le protesi sono concepite per arti mancanti o offesi, serve a un corpo concettualmente menomato, o a un corpo menomato dalla creazione di un mondo che non è più su scala umana. Oggi la singolarità è il corpo non amplificato che ha iniziato ad atrofizzarsi sia nei muscoli sia nei sensi.

Nel secolo e mezzo intercorso da quando la ferrovia sembrava troppo veloce per essere interessante, le percezioni e le aspettative hanno subito un’accelerazione, e, pertanto, oggi molti si identificano con la velocità della macchina e guardano con frustrazione o con alienazione alla velocità e alla capacità del corpo umano. Il mondo non è più a misura dei corpi, bensì delle macchine, e molti hanno bisogno di queste macchine, o pensano di averne, per navigare a velocità sostenuta nello spazio contemporaneo.

Velocità più veloci, ma anche meno liberi

Naturalmente, come gran parte delle tecnologia “salva tempo”, il trasporto meccanizzato produce spesso più aspettative mutate – spesso non realizzabili – che tempo libero. I contemporanei cittadini d’Occidente hanno di gran lunga meno tempo che tre decenni fa.

Per dirla in altro modo, proprio come la maggiore velocità della produzione industriale non diminuiva le ore di lavoro, così la maggiore velocità dei trasporti tende più a collegare le persone con spazi più vasti che a liberarle dalle ore di viaggio.

Il contemporaneo declino del camminare riguarda, sì, la mancanza di spazi in cui muoversi a piedi, ma è soprattutto una questione di mancanza di tempo.

La macchina ha dato l’accelerazione e la vita si è tenuta al passo di concerto. Il sobborgo residenziale ha reso inefficiente il trasporto a piedi all’interno dei suoi vasti confini, ma la suburbanizzazione del pensiero occidentale ha reso il camminare sempre più una rarità, anche quando è efficace.

Poveri “Papalagi” indaffarati!

La gente ha una sorta di raggio mentale per misurare la distanza che è disposta a coprire a piedi, e questo raggio sembra via via restringersi; nel definire dintorni cittadini e zone commerciali, gli urbanisti americani ed europei hanno stabilito che questo raggio è di cinquecento metri, distanza che può essere percorsa a piedi in cinque minuti, ma a volte sembra che tale distanza copra a mala pena i cento metri che separano un’automobile da un edificio.

A pennello calza la descrizione del “fantomatico” capo Tuiavii di Tiavea delle isole Samoa, che possiamo trovare all’interno del libro “Papalagi”: “Il tentativo del Bianco di farsi pesce, uccello, cavallo, verme, non rimane impunito.

E il suo guadagno è molto più piccolo di quanto egli osi riconoscere. Quando cavalco attraverso un villaggio, lo supero velocemente, ma se vado a piedi, vedo di più e gli amici mi chiamano nelle loro capanne. Arrivare velocemente a una meta è raramente un vero guadagno. Il Papalagi [ndr. l’uomo occidentale] vuol arrivare sempre in fretta.

La maggior parte delle sue macchine servono unicamente allo scopo di raggiungere velocemente un posto. Una volta giunto alla meta, una nuova lo chiama. E così il Papalagi attraversa correndo la sua vita, senza pace, disimpara il piacere di camminare e vagabondare, di muoversi contento verso la meta che ci viene incontro e che non cerchiamo”.

L’importante è “rallentare”

Forse dovremmo tutti fare come Peter Fonda in “Easy rider” che, prima di partire, lascia cadere sulla sabbia il suo orologio.

Come i pellegrini di Santiago de Compostela, giunti alla “cruz de hierro”, lanciano un sasso per simboleggiare di avere lasciato alle proprie spalle la vita passata.

Peter Fonda con quel gesto si spoglia del tempo, identificandolo così, fin da subito, come la prima delle costrizioni da cui sganciarsi alla partenza di un viaggio. Dovremmo imparare che per stabilire un incontro vero con un luogo e con i suoi abitanti bisogna dilatare il tempo anziché subirne gli ordini.

Una cura potrebbe essere tenere un “carnet de voyage”, uno strumento che, per riprodurre ciò che vediamo, ci costringe alla stasi e alla quiete, uno strumento che ci spinge dal vedere al guardare, all’osservare e infine al contemplare. Non a caso questa pratica era amata dal poeta inglese John Ruskin.

Oltre ai treni egli odiava anche quella macchina infernale chiamata dagherrotipo – l’oggetto che perfezionandosi diverrà macchina fotografica. Per il poeta londinese il disegno aveva un valore a prescindere dal talento del singolo individuo, perché imparare a disegnare significava imparare a vedere: a notare davvero anziché a guardare e basta. Ma qualunque sia il metodo, l’importante è rallentare.

Post Scriptum

Giunto al termine di questa avventura, mi piacerebbe accomiatarmi con le parole di Paul Morand, che, anche se mai esplicitate prima, hanno innervato ogni scritto di questa rubrica:

“Bisogna uccidere la velocità, questa assassina.

Torcerle il collo, a questa forma attuale dell’eloquenza.

I motori fanno rumore, come le persone che non hanno niente da dire. […]

Voglio che la nostra civiltà si difenda, al posto di andare a strizzar l’occhio a ogni angolo di strada,

di correre, con la mano stesa, dietro il cliente; manca poco che si spedisca Versailles in Bolivia per evitare ai boliviani la fatica del viaggio. […]

La velocità è una strada disseminata di morti.

È una sete perenne, che nulla placa, un supplizio omesso da Dante.

Nulla è più triste di un domani da record, che porta in sé l’annunzio del proprio decesso. […]

La velocità è un breve delirio, più corto dell’amore. […]

Non è una proiezione verso l’esterno, ma uno slancio astratto, vuoto come l’egoismo, che si nutre solo di se stesso.

È il ripiegamento supremo, la solitudine, la notte.”

Leggi anche: