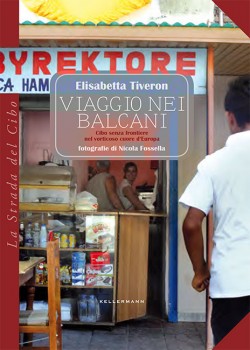

Viaggio nei Balcani

è un libro dove l’autrice Elisabetta Tiveron e il fotografo Nicola Fossella documentato storie di persone e di luoghi raccolti in migliaia di chilometri, percorsi a bordo di una vecchia Fiat Panda, lungo le strade del sud-est Europa. I due sono giunti alla conclusione che il cibo unisce anche dove le frontiere dividono. Per capire lo spirito del lavoro dei due autori propongo un assaggio del libro pubblicato da Kellermann Editore.

Disponibile su Amazon.it: Viaggio nei Balcani. Cibo senza frontiere nel vorticoso cuore d’Europa

Sempre più spesso ci si accorge che luoghi geograficamente molto vicini sono, mentalmente, lontani anni luce da noi (finché non succede qualcosa che ci fa aprire gli occhi su quella vicinanza). È quello che è avvenuto – e che ancora in qualche modo avviene – con i Paesi dell’Europa sud-orientale: quell’area che viene comunemente indicata con il nome di “ Balcani ”. Ce ne siamo accorti con la disgregazione dell’ex Jugoslavia, e l’improvvisa consapevolezza che quelle guerre stavano avendo luogo proprio qui vicino, a pochi chilometri dai nostri confini. Con le immagini dei barconi sovraccarichi di donne, uomini, bambini che fuggivano dall’Albania. Con l’ingresso nell’Unione Europea di Romania e Bulgaria. Davanti ai cartelloni pubblicitari dei casinò sloveni. Porsi la domanda che cosa sono i Balcani forse non è molto originale… ma viene naturale, proprio in considerazione di questa dicotomia tra vicinanza geografica e distanza mentale.

Balcani è un termine creato per praticità, ma che indica un’entità – geografica, storica, culturale, politica, economica – non sempre sovrapponibile nelle sue diverse accezioni. Una cosa è certa: nessun’altra parte d’Europa si può definire “crocevia” con la medesima pienezza di significati.

La penisola balcanica è nello stesso tempo occidente e oriente, nord e sud. Etnie, lingue, religioni: giustapposte, sovrapposte… a volte pacificamente, in altri casi in un clima di tensione. Storia e storie. Volti. Suoni, colori, profumi. Sapori e saperi. Cibi. Ma proprio il cibo riserva una sorpresa: in un’area così vasta si riscontra (con le dovute e normali eccezioni) un’organicità che a prima vista stride con l’immagine che noi tutti abbiamo di quei posti. Perché nel nostro immaginario ci sono le guerre tra le ex repubbliche jugoslave, l’isolamento pluridecennale dell’Albania, la Grecia “europea” da più di trent’anni, un’orografia che non facilita gli scambi… fattori che rimandano ad un’idea di disorganicità, anche a tavola. Invece a tavola troviamo unità. L’eredità dell’impero ottomano è un patrimonio condiviso, anche se alcuni eredi forse non gradiscono ammetterlo e quindi calcano un po’ la mano sulle differenze… che spesso però sono sottili, semplici sfumature.

La sopra citata orografia (montagne, montagne, e ancora montagne… e in certi casi difficili da sfruttare perché di nuda roccia, come in Albania centrale e in Erzegovina) si è rivelata, per assurdo che possa sembrare, ulteriore fattore di unificazione alimentare: la pastorizia è stata in questi luoghi l’attività più facile da praticare, accomunando per secoli popoli diversi e distanti tra loro; e infatti i latticini, la carne e la cottura sulla brace (ancora oggi spesso effettuata con strumenti “da campo”) regnano sovrani dalle coste dell’Adriatico al Danubio e, scendendo, fino alle isole dell’Egeo. Anche i circa 4.000 km di frastagliatissima costa (senza contare le isole!) che vanno da Trieste ad Istanbul presentano, sotto il profilo alimentare, un’omogeneità data dalla pesca di specie simili praticata (almeno nella sua forma tradizionale) con i medesimi metodi. E trattandosi di costa prevalentemente montuosa, dove alla pesca si sostituisce la pastorizia appena ci si allontana di qualche chilometro dal mare, anche qui ritroviamo la costante dei latticini e della carne. Questa omogeneità, però, non significa poca originalità… ma questo lo scoprirete leggendo il libro…

Viaggio nei Balcani racconto di cibi, persone, luoghi

È ambizioso voler scrivere un libro che parla del cibo in un’area così vasta? Dipende da che tipo di libro si vuole realizzare. Allora è bene se spieghiamo subito che cosa questo libro non è. Non è un compendio di “cucina balcanica”; non è un catalogo o una mappatura di tutte le produzioni, siano esse su vasta scala o di nicchia; non è nemmeno una guida turistica: non abbiamo battuto a tappeto ogni chilometro quadrato di Europa sud-orientale. Quindi che cos’è? Questo è un libro che racconta di viaggi, di cibi, di persone, luoghi ed emozioni. Viaggi che si intrecciano. Da una parte ci sono i nostri, fatti tra il 2011 e il 2012 a bordo di una vecchia Fiat Panda 900 (tranne uno, il primo): migliaia di chilometri macinati, e tante occasioni in cui il cibo (o anche solo la sua idea) ci ha aiutati ad entrare in contatto con tante persone e ci ha regalato esperienze che non dimenticheremo. Dall’altra ci sono quelli compiuti dai cibi. Ricette, prodotti, modalità di cottura, nomi che ricorrono, come fiumi carsici si inabissano e poi rispuntano, o sono presenza costante e rassicurante; cibi che ci hanno accompagnati o che più volte abbiamo incontrato, e di cui abbiamo cercato di ricostruire, per quanto possibile, le strade.

È un invito a partire e viaggiare usando tutti i sensi, e il cibo come linguaggio universale. Non importa quanti luoghi visiterete, non importa se mancherete quel monastero dagli affreschi tanto suggestivi, quel museo imperdibile, quella capitale di cui gli amici vi hanno decantato la movida, quel produttore di formaggio o quel ristorante… non resterete comunque delusi. Ogni viaggio è una storia a sé, e quelli su cui abbiamo costruito questo libro non fanno specie. Ogni volta siamo partiti senza sapere bene che cosa ci attendeva (anche nei casi in cui avevamo degli appuntamenti già fissati, o una traccia da seguire), costruendo l’itinerario di giorno in giorno, a volte di ora in ora. Ogni incontro, breve o lungo, programmato o meno, è stato a suo modo importante. Abbiamo viaggiato nel modo che ci è più consono: con curiosità e voglia di conoscere, senza preclusioni, cercando di essere più discreti possibile, adattandoci ai luoghi e alle circostanze. Non dappertutto siamo andati cercando un particolare cibo o prodotto. A Kosovska Mitrovica, per esempio, volevamo vedere che aria tirava, dato che qualche giorno prima del nostro arrivo, in quella zona, c’erano state violente proteste da parte della popolazione serba (il nord del Kosovo è abitato prevalentemente da serbi, mentre il resto del Paese è a maggioranza albanese; a Kosovska Mitrovica il fiume Ibar divide fisicamente la città, separando anche le due etnie).

Emozioni contrastanti

Viaggiare nei Balcani

è un continuo susseguirsi di emozioni contrastanti. Greggi che pascolano non lontano da vecchie e cupe centrali elettriche a carbone, scalcinata edilizia dell’epoca comunista e hotel di lusso, automobili costosissime e carretti di legno trainati dai cavalli, spiagge da sogno e discariche a cielo aperto, siti archeologici e bunker in cemento armato, bambini che giocano con armi giocattolo che sembrano fin troppo vere, centri storici pieni di turisti, paesini di montagna che sembrano fermi nel tempo, nuovi ricchi e mendicanti, fiumi che scorrono in canyon spettacolari, le cicatrici di una guerra terribile, anziane contadine nei loro piccoli orti domestici, uomini seduti per ore nei caffè, venditori di strada, bandiere USA, branchi di cani randagi, centri commerciali, cartelloni che pubblicizzano le prestazioni degli ospedali privati, strade sconnesse, casinò, quartieri e villaggi gypsy, minareti e campanili, locali affollati di giovani il sabato sera, i richiami dei muezzin, banche straniere, alberi da frutta in fiore, laghi cristallini, campi minati, boschi… e nella gente, ospitalità, spavalderia, gentilezza, timidezza, orgoglio, allegria, rassegnazione, stupore… si, anche molto stupore, per il nostro interesse nei loro confronti (“ma voi venite da Venezia, dalla città più bella del mondo!”). È una lezione di umiltà, e aiuta a riscoprire la bellezza nascosta nelle piccole cose.

Leggi anche: